Движение духа в человеке: как ростовчане возрождают редкую старинную технику гравюры на металле

Ростовская область, 17 июня 2021. DON24.RU. Редкую старинную художественную технику возрождают в Ростове. В этом году донские студенты-графики планируют организовать выставку своих картин, сделанных, по сути, при помощи металла. Корреспондент ИА «ДОН 24» побывал в мастерских, где создаются необычные работы.

То, чем занимаются студенты Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета направления «Графика», называется эстампом. Это произведение, которое представляет собой оттиск на бумаге, сделанный с печатной формы. Есть разные виды эстампа, в том числе ксилография (гравюра на дереве), линогравюра (гравюра на линолеуме), литография (печать с литографского камня), монотипия (плоская печать, делается с гладкой поверхности), офорт (гравюра на металле). В технике офорта как раз и работают студенты-графики Екатерина Кириченко и Алина Юрченко. Курирует их Александр Семергей, доцент кафедры живописи, скульптуры, графики Академии архитектуры и искусств ЮФУ, художник-стажер Российской академии художеств. Он также руководитель единственной в Ростове учебной эстампной мастерской. Александр, Екатерина и Алина – одни из немногих художников в донской столице, которые работают в этой технике.

Фото: Виктория Корнеева/don24.ru/ГУП РО «Дон-медиа»

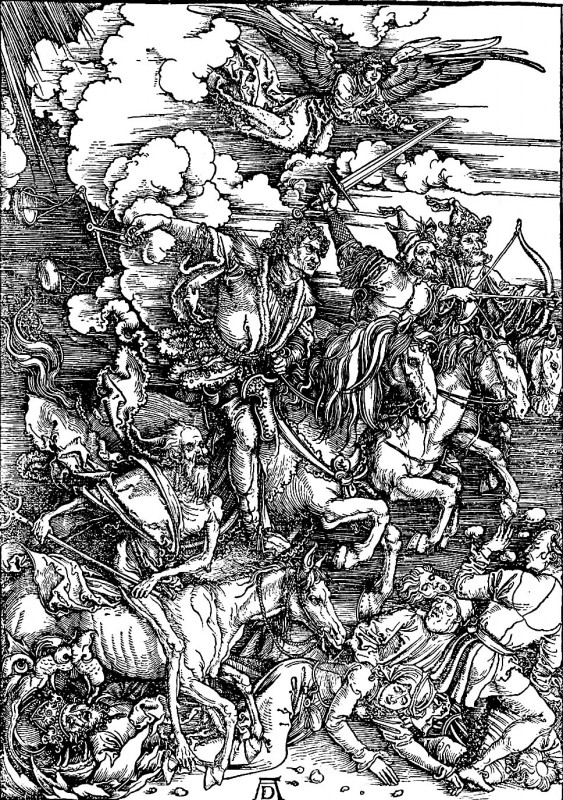

Согласно данным открытых источников, первые опыты офорта были еще в начале XVI века. В 1515–1518 годах немецкий живописец, гравер, график Альбрехт Дюрер начал экспериментировать с травлением металла. Среди его известных эстампов «Адам и Ева», «Рыцарь, смерть и дьявол», «Морское чудовище», «Блудный сын», серия из 15 гравюр «Апокалипсис».

Дюрер, офорт «Апокалипсис. Четыре всадника»

Расцвет техники офорта пришелся на XVII век. Ее величайшим мастером был голландский живописец и график Рембрандт. Среди его шедевров пейзажи «Мельница» и «Три дерева», библейская сцена «Христос, исцеляющий больных (Лист в сто гульденов)».

Офорт Рембрандта, «Христос, исцеляющий больных»

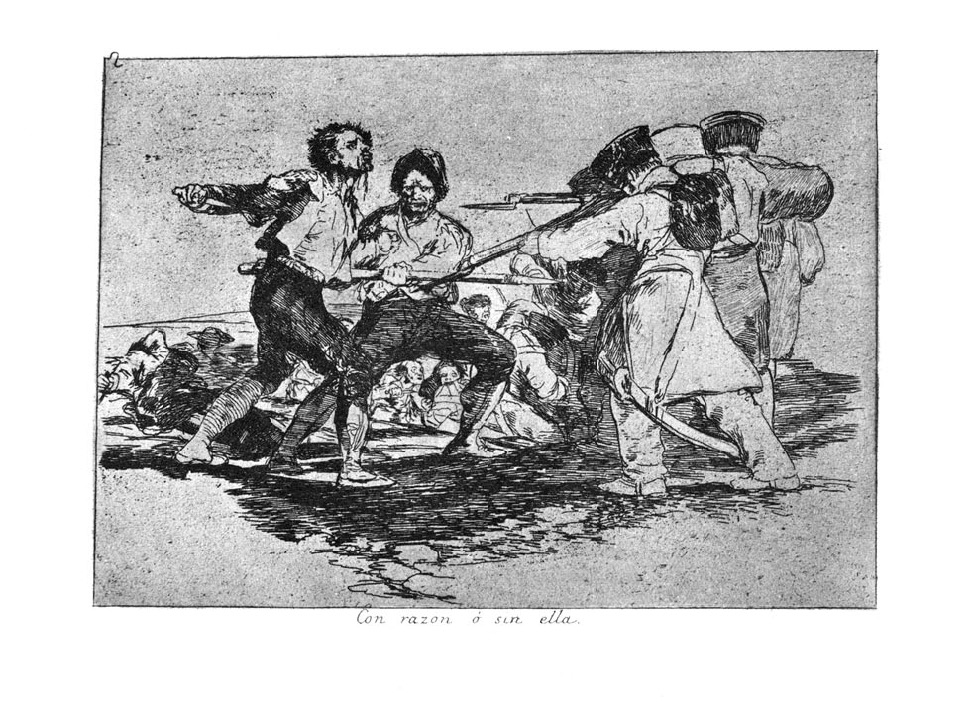

И наконец, стоит выделить испанского художника Франсиско Гойю. Его картины ярко отражали судьбу родного народа. Так, в серии офортов «Бедствия войны» художник изобразил борьбу масс с наполеоновскими войсками, осаду Сарагосы и голод 1811 года.

Гойя, «Бедствия войны»

По словам Александра Семергея, особенно эстамп был популярен во второй половине XX века, прежде всего в России. Среди ростовских печатных графиков известны такие имена, как Владимир Бегма, Виталий Маркин, Валентин Шило, Владимир Куприянов, Марина Ордынская, Наталия Курманаевская.

«У интеллигенции правилом хорошего тона считалось иметь дома хотя бы один эстамп. Печатная графика – тиражная техника, но при этом каждый оттиск по-своему уникален. То есть довольно много людей могут иметь у себя оригинальное произведение искусства. Это более доступно, чем живописное произведение, которое пишется в одном экземпляре: заполучить его рядовому гражданину довольно трудно», – поясняет Александр Семергей.

«У офорта есть особая насыщенность. Ручкой, фломастером в жизни не получится такой черной глубины, тонкой тональной градации», – отмечает Алина.

Фрагмент металлической гравюры, серия работ Алины «Руслан и Людмила», фото: Виктория Корнеева/don24.ru/ГУП РО «Дон-медиа»

Последние десятилетия направление печатной графики стало забываться. Произошло это по нескольким причинам. По словам Александра Семергея, прежде всего, между искусством и зрителем исчезло связующее звено. Раньше им были государство и меценаты. Например, в конце XIX века существенное влияние оказывали такие покровители искусства, как Мамонтов, Морозов, Третьяков.

После революции, в советское время, художников активно поддерживало государство. Хотя искусство приобрело во многом идеологический характер, оно продвигалось в массы, в частности о крупных выставках регулярно писали в газетах, народу они были интересны. Сейчас условия для искусства диктует рынок и те, кто стоит на финансовой вершине общества, считает преподаватель.

Фото: Виктория Корнеева/don24.ru/ГУП РО «Дон-медиа»

«В нынешнее время человек, который отучился и идет дальше, больше предоставлен самому себе. Ему приходится подстраиваться под вкусы общества, чтобы продать работу. Самый яркий пример того, что сейчас популярно, – довольно салонно прописанные пейзажи с фотографий, с детально изображенной каждой травинкой и яркими цветами. Это грустно, потому что в истории русского искусства есть достойные представители живописи, графики, например Левитан и Коровин», – добавляет Катя.

По ее мнению, интерес к печатной графике утрачен и в связи со снижением образованности. Многие ничего не знают об эстампе, на выставки ходят в основном сами художники, их родственники и друзья.

Фото: Виктория Корнеева/don24.ru/ГУП РО «Дон-медиа»

Мастерская эстампа со всем необходимым оборудованием, где ростовчане создают свои работы, находится в старинном здании на улице Горького, 75. До революции здесь располагалась женская гимназия, сейчас – Академия архитектуры и искусств.

Фото: Виктория Корнеева/don24.ru/ГУП РО «Дон-медиа»

Вторую жизнь мастерская получила около 10 лет назад: в 2008 году во время капремонта здания ее пришлось убрать отсюда, затем предстояло восстановить. Из-за переезда оборудования не осталось, пришлось купить новое. Во всем Ростове только здесь есть канифольный шкаф, печка, травильня, которые необходимы для создания гравюры на металле. Да и во всей России такое оборудование, как правило, встречается лишь в крупных городах, например в Москве и Санкт-Петербурге.

Создание одной картины может занимать месяц, а может и год, так как часто работа ведется сразу над несколькими офортами. Всего граверы проходят несколько этапов, которые, пожалуй, напоминают что-то алхимическое. В мастерской художники продемонстрировали создание офорта в технике травленого штриха. Как раз в этой манере работал Рембрандт.

Пластину кладут на печку и покрывают кислотоупорным грунтом, похожим на битум. Он плавится под воздействием температуры.

Фото: Виктория Корнеева/don24.ru/ГУП РО «Дон-медиа»

Рисунок наносят специальным гравировальным карандашом. Художники говорят, что так «обнажается металл».

Фото: Виктория Корнеева/don24.ru/ГУП РО «Дон-медиа»

При помощи сухого горючего пластина «заплавляется». Ее коптят.

Фото: Виктория Корнеева/don24.ru/ГУП РО «Дон-медиа»

После работу кладут в кислоту. Она протравливает то, что «нацарапано» на металле. Есть разные степени протравки: чем дольше лист металла находится в кислоте, тем глубже будет выемка в пластине, тем насыщеннее и ярче будет штрих.

Фото: Виктория Корнеева/don24.ru/ГУП РО «Дон-медиа»

Кстати, существует еще одна техника офорта – акватинта. Оттиск, сделанный с пластины, гравированной в этой манере, напоминает акварельный рисунок. Принцип техники заключается в том, что на металл наносятся зерна кислотоупорных смол, в большинстве случаев – канифоли. Это вещество в твердом, не растолченном виде похоже на янтарь.

Фото: Виктория Корнеева/don24.ru/ГУП РО «Дон-медиа»

По словам Кати, после того как пластину засыпали растолченной канифолью, ее плавят при помощи сухого горючего, но не коптят, не покрывают грунтом. Затем металлический лист отпускают в кислоту. Канифоль застывает на металле в виде гранул и дает интересные живописные эффекты.

Фото: Виктория Корнеева/don24.ru/ГУП РО «Дон-медиа»

Как раз для этой манеры офорта в мастерской и стоит специальный канифольный шкаф.

Завораживает, однако, офорт – тот вид искусства, где необходимо соблюдать меры предосторожности. В конце XX века общество всерьез озаботилось влиянием кислот, растворителей на здоровье художников, печатников, работающих в офортной технике. В итоге были найдены и разработаны наименее токсичные методы создания гравюр на металле.

В ростовской мастерской художники пользуются азотной кислотой, разбавленной водой, есть вытяжка, однако над веществом лучше не стоять и не дышать им, рассказывает Катя. То же касается и канифольной пыли.

Стоит здесь и станок, при помощи которого изображение с металла переносится на бумагу. Есть такой и в другом месте, где трудятся студенты, – в мастерской Александра Семергея, расположенной в старинном доме на улице Обороны.

Иллюстрация Кати к стихотворению Брюсова «Сумерки», фото: Виктория Корнеева/don24.ru/ГУП РО «Дон-медиа»

Работая в технике офорта, ростовские художники обращаются к разным сюжетам, в том числе донским. Так, серия работ Александра Семергея «Степь» была представлена на престижной московской выставке.

Фото: Виктория Корнеева/don24.ru/ГУП РО «Дон-медиа»

Образы на картинах не имеют однозначной трактовки и не являются дословным изображением какого-то места или человека. Часто это именно символ.

Студенты также участвуют в престижных выставках, например во Всероссийском фестивале графики «Урал GRAPHO», который проходил в Екатеринбурге.

Катя Кириченко по первому образованию международный экономист. Ее дедушка работал живописцем, благодаря ему в доме были книги об изобразительном искусстве, которые девочка читала. Учась в магистратуре Южного федерального университета, Катя рисовала для себя. Переломным моментом стало посещение Эрмитажа, Русского музея в Санкт-Петербурге со «взрослым», зрелым пониманием искусства. Также студентка случайно узнала о программе междисциплинарного образования, в рамках которой можно было ходить на любой другой факультет на интересующие предметы, чтобы затем получить приложение к диплому.

Фото: Виктория Корнеева/don24.ru/ГУП РО «Дон-медиа»

Так она стала посещать Академию архитектуры и искусств, присоединившись в учебной группе живописцев. Вскоре поняла, что этого недостаточно, и решила идти туда за полноценным вторым высшим образованием. Сначала девушка хотела писать маслом.

«Попав в академию, я занималась с живописцами, параллельно Александр Витальевич вел у нас предмет «Пластическая анатомия». Я часто заходила в эту мастерскую, общалась со студентами-графиками, и мне показалось, что графика больше мне подходит, потому что более дисциплинирующая. Здесь сама техника предполагает, что ты просчитываешь, что будешь делать, как именно. В ней есть элемент случайности, но в целом предполагается точный рисунок, точный композиционный и тональный разбор работы», – пояснила Катя.

Фото: Виктория Корнеева/don24.ru/ГУП РО «Дон-медиа»

Серия этих офортов посвящена личным воспоминаниям Кати, которая выросла в частном доме. На картине детская комната в казачьем курене.

Фото: Виктория Корнеева/don24.ru/ГУП РО «Дон-медиа»

А это литография – печать с камня. На картине, представленной ранее на выставке в Екатеринбурге, собирательный образ Нахичевани – города, созданного в XVIII веке переселившимися на Дон армянами. Сейчас это часть Пролетарского района Ростова, где сохранилось немало старинных домов.

Фото: Виктория Корнеева/don24.ru/ГУП РО «Дон-медиа»

Алина с детства любила рисовать, ходила в художественную школу в Волгодонске. После девятого класса поняла, что хочет работать в сфере искусства. Поначалу ей казалось, что это должна быть актуальная профессия вроде дизайнера. Преподавательница, которая готовила девушку к поступлению в вуз, считала, что она будет учиться на архитектора.

«Был удивительный случай. Буквально за полгода до экзаменов я прочла на сайте нашей кафедры, что есть направления «Живопись», «Скульптура», «Графика». Внимательно просмотрела описание, какие преподаватели, и поняла, что графика – это то, что мне всегда нравилось. Я на самом деле с детства больше всего любила рисовать карандашом», – рассказала художница.

В итоге Алина поступила в академию без экзаменов, заняв первое место в олимпиаде для школьников. Чудом девушка считает то, что в год ее поступления на «Графику» могли взять лишь одного человека, которым она и стала.

Фото: Виктория Корнеева/don24.ru/ГУП РО «Дон-медиа»

Это офорт, на котором представлен образ Приазовья, на картине Алина изобразила скифскую бабу. Эти каменные изваяния, изображающие воинов, иногда женщин, встречаются в южнорусских степях. Скифы – древний ираноязычный народ, его представители жили в степной зоне под названием Скифия с VIII века до нашей эры до IV века нашей эры. Восточная граница Скифии проходила как раз по территории Ростовской области.

В арсенале офортистов не только образы, связанные с Доном. Так, в рамках стажировки Александр Семергей готовит отчетную работу, посвященную известной евангельской истории.

Серия работ «Гадаринское чудо», фото: Виктория Корнеева/don24.ru/ГУП РО «Дон-медиа»

Чудо было совершено на берегу Галилейского озера, в Гадаре. Там Иисуса и его учеников встретил мучившийся бесноватый. Он рассказал, что имя ему Легион, имея в виду, что в нем много злых духов. Бесы просили Иисуса не изгонять их в бездну, а пустить в стадо пасущихся свиней. Сын Божий позволил им это, и животные бросились в озеро, погибнув там. «Имя мне – легион» – ныне это крылатое выражение, обозначающее несметное количество чего-либо, обычно не слишком хорошего.

«Задача у искусства не усладить взор, а прежде всего обнаружить движение духа в человеке», – подчеркивает Александр.

Работа Александра Семергея (офорт, на котором изображение птицы), фото: Виктория Корнеева/don24.ru/ГУП РО «Дон-медиа»

Пожалуй, ростовским офортистам удается не только возрождать старинную технику печатной графики, но и показывать это движение духа.

Преодолевая рак: как на Дону спасают детей и восполняют дефицит врачей

Ростовская область, 4 апреля 2025. DON24.RU. В Ростовской области фиксируется незначительный рост числа случаев онкологических заболеваний среди детей. За последние десять лет на Дону число заболевших раком остается сопоставимо с данными промышленно развитых стран и составляет 14–16 случаев на 100 тысяч детей.

О том, как лечат онкобольных детей в Ростовской области, наблюдается ли дефицит онкологов и лекарств на Дону, рассказали корреспонденту ИА «ДОН 24» в региональном минздраве.

Статистика за последний год

В 2024 году в Ростовской области злокачественные новообразования выявили у 757 несовершеннолетних. Как уточнили в донском минздраве, более 80% от числа заболевших раком детей на Дону выздоравливают.

Погибших от злокачественных новообразований детей в 2024 году – 14, что составляет 1,7 на 10 тысяч детского населения. Отмечается, что за последние десять лет смертность от злокачественных новообразований у детей снизилась.

Как и везде, на Дону у детей доброкачественных опухолей обнаруживается больше, чем злокачественных. Как рассказал начальник управления лечебно-профилактической помощи Владимир Шин, установить, в каких районах Ростовской области заболеваемость раком выше, чем в других, не представляется возможным, поскольку этот показатель имеет нестабильный характер в динамике.

«Ежегодно появляются новые препараты, создаются схемы лекарственной терапии для лечения рака у детей в России. В федеральные центры для лечения направляются дети, болеющие теми видами рака, которые требуют оказания эксклюзивной высокотехнологичной хирургической помощи и проведения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток», – прокомментировала первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова.

Лечение злокачественных новообразований у детей требует строгого соблюдения длительности схемы лечения в соответствии с федеральными клиническими рекомендациями по детской онкологии. После завершения лечения пациенты нуждаются в длительном диспансерном наблюдении, которое продолжается не менее пяти лет.

Симптомы появления рака у детей

Рак у детей, по сравнению со взрослыми, отличается более агрессивным и быстрым течением, поскольку наиболее часто встречающиеся формы – это гемобластозы (лейкозы, лимфомы), доля которых составляет около 50% от всех форм детского рака, герминогенные опухоли (из эмбриональных тканей), опухоли центральной и периферической нервной системы. Владимир Шин пояснил, что у взрослых чаще диагностируются солидные опухоли, которые имеют вид разрастаний в виде уплотнений или утолщений.

Рак у детей сопровождается общей слабостью, шаткостью походки, наличием болей, бледностью кожного покрова, кровотечениями, кровоизлияниями, увеличением размеров лимфатических узлов, печени и селезенки, стойким повышением температуры тела.

Например, у Натальи Федоренко в августе 2018 года сын Дима заболел раком крови. Болезнь заметили из-за повышения температуры.

«Когда я лежала в больнице с сердцем, старшие дети привели ко мне Диму и сказали, что Дима заболел, температурит. Сопоставив все до и после – ведь у сына долгое время был понижен гемоглобин, врачи говорили, что это признак анемии, – поняла: медлить нельзя. Я повела сына в нашу больницу в Константиновске, где мне сказали: «Спасайте сына»», – рассказала Наталья Федоренко.

Мать с сыном приехали в областную детскую больницу в отделение онкогематологии. И, как отметила Наталья, врачи оказали всю необходимую помощь. Мысли об обращении в частную клинику не возникло. Лекарства в период основного лечения предоставила больница.

Кроме того, помощь семье оказывал фонд «Дарина». Уже во время наблюдения, поддерживающей терапии на дневном стационаре он помог с покупкой необходимых на этот период лекарств и арендой квартиры в Ростове.

И вроде бы болезнь удалось победить в декабре 2020 года, как в марте 2022 года случился рецидив, и лечение продолжилось с поддерживающей терапией по февраль 2024 года.

В региональном минздраве уточнили, что причины возникновения большинства онкологических заболеваний у детей, как и у взрослых, неизвестны. При этом сохраняется большая вероятность, что у ребенка может образоваться рак из-за наследственности.

Наблюдается ли дефицит онкологов

В донском минздраве сообщили, что уровень укомплектованности штатных должностей врачей-онкологов в государственных медучреждениях региона по итогам 2024 года достиг 84,8%. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 73,2%.

«Существует дефицит детских онкологов в амбулаторном звене. Дефицита детских онкологов, работающих в стационарах, нет», – добавил Владимир Шин.

В рамках квоты на целевое обучение, утвержденной федеральным министерством для региона на 2024–2025 учебный год, в ординатуру по специальности «Онкология» зачислено шесть человек. В 2023 году по федеральным целевым квотам для послевузовской подготовки семь выпускников начали обучение в ординатуре РостГМУ, подведомственного Минздраву России. Эти специалисты планируют приступить к работе в медицинских организациях области в 2025 году.

На 2025–2026 учебный год количество целевых мест для подготовки онкологов в ординатуре увеличено до 10.

Какие действуют региональные программы

По информации регионального министерства здравоохранения, в Ростовской области реализуется программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». Ключевыми задачами проекта являются увеличение доли раннего выявления злокачественных новообразований и увеличение продолжительности жизни пациентов с онкологическими диагнозами. Выявление опухолей на ранних стадиях позволяет не только добиться длительной ремиссии, но и в значительном проценте случаев – выздоровления.

В рамках программы достигнуты значимые результаты. По данным за 2024 год, выявляемость злокачественных новообразований у жителей Ростовской области на I–II стадиях составила 63,1%.

Еще одной целью программы является максимально возможное продление жизни пациентов с онкологическими заболеваниями. Положительная динамика наблюдается в категории жителей Ростовской области, состоящих на онкологическом учете 5 лет и более. По результатам 2024 года среди пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением, доля тех, кто прожил с диагнозом 5 лет и дольше, достигла 65,8%.

Положительный настрой немаловажен в период лечения

Директор благотворительного фонда «Дарина» Татьяна Авдеева рассказала, что за 13 лет работы их команда помогла 919 детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, в 2024 году – 41 пациенту. Фонд был создан родителями, потерявшими детей от рака. Все это время он был и остается единственным благотворительным фондом в Ростовской области, специализирующимся на комплексной помощи детям и молодым взрослым до 25 лет с онкологическими заболеваниями.

«Мы помогаем в диагностике, лечении и реабилитации. Оплачиваем лекарства и исследования, экспресс-отправку биоматериалов в клинику Москвы, железнодорожные билеты к месту лечения и многое другое», – поделилась Татьяна Авдеева.

В трудный период жизни команда фонда поддерживает семьи, ведь положительный настрой немаловажен в период лечения. «Дарина» проводит праздники и разнообразные мастер-классы в больницах, развивающие и досуговые мероприятия для тех, кто недавно закончил лечение.

Фото: архив фонда «Дарина»

«Тяжелая болезнь ребенка затрагивает всех членов семьи. Психологическую помощь мы оказываем не только детям с онкозаболеваниями и закончившим лечение, но также их родителям, родным братьям и сестрам», – прокомментировала Татьяна Авдеева.

В фонде «Дарина» работают всего пять штатных сотрудников. Больничные же волонтеры ходят в гости к детям, играют, проводят различные мастер-классы. Каждую неделю они оставляют свои дела и идут в больницу, зная, что их там очень ждут. Благодаря таким занятиям дети и родители могут отвлечься от больничных будней и переключиться с мыслей о болезни на позитивное восприятие мира. Творчество не только лечит, но и меняет взгляд на происходящее. И, как рассказала Татьяна Авдеева, часто родители выписываются с чемоданами детских поделок.

«Дети дорожат ими и не хотят расставаться. Дома, отвечая на вопросы о больнице, они не рассказывают о болезненных процедурах, уколах и капельницах, они показывают поделки и рассказывают, чему научились, как весело проходили мастер-классы. Это вечерние занятия, когда в больницах уже нет процедур. И главное в них – общение. Все вместе дети собираются за одним столом, творят и вытворяют, шутят, смеются», – добавила директор фонда.

Значимую пользу оказывают и автоволонтеры. Таковым может стать любой человек с автомобилем. Часто нужна помощь, чтобы отвезти что-то из фонда в больницу. Например, подгузники или фрукты детям.

«В спасении детей невозможно без единомышленников»

С ситуациями, подобными тому, что в больнице нет места для ребенка и нужно ждать очереди, чтобы получить помощь, фонд не сталкивался.

«Мы знаем, что рак – болезнь, которая не может ждать. Именно поэтому мы оперативно реагируем на каждую просьбу о помощи. Особенно когда это касается лекарств. Иногда детям нужны препараты, которых и не должно быть в онкологических отделениях (например, в связи с сопутствующими заболеваниями ребенка). Или может быть аллергия, и при наличии лекарства срочно нужен его аналог. Бывает, что ребенок выписывается из стационара и жизненно важно не прерывать лечение. Препарат государство будет выдавать бесплатно, но позже. Нужно время на оформление документов. От выписки из больницы до получения льготных лекарств проходит время, иногда несколько месяцев. Тогда на помощь приходим мы», – отметила Татьяна Авдеева.

Также на постоянной основе фонд помогаем детям с муковисцидозом, иммунодефицитом, гематологическими заболеваниями. В 2024 году было 27 детей с перечисленными болезнями.

Дополнительно команда фонда оказывает помощь семьям с другими тяжелыми заболеваниями.

«К сожалению, помочь всем нуждающимся в этом направлении не всегда возможно. Это единичные случаи. Покупаем детям лекарства, расходные материалы, специализированное питание», – рассказала директор фонда.

Есть ситуации, когда команда помогает семьям, о чем они и не догадываются. Так происходит, когда врачи просят купить необходимое лекарство. Татьяна Авдеева отметила, что родители должны заниматься своим ребенком, а не переживать о том, есть ли лекарство в больнице и кто его оплатил.

«Если препарата нет в ростовских аптеках, ищем в других регионах. Ищем самостоятельно, а иногда с помощью аптек. Сотрудничаем с проверенными аптеками, с которыми нас уже связывают длительные отношения. Если препарата нет в Ростове, сотрудники аптек подключаются к поиску, ищем вместе. В нашем деле невозможно без единомышленников. Да, для фонда, и для врачей, и для аптек спасение детей – это работа. Но ее невозможно делать механически, не откликаясь душой и сердцем», – подчеркнула Татьяна Авдеева.