«Мы отдаем им свои сердца»: ростовские кукольники о призвании, секретах закулисья и почему театр – это не «тра-ля-ля»

Ростовская область, 21 марта 2025. DON24.RU. В честь Международного дня театра кукол, отмечаемого сегодня, корреспонденты ИА «ДОН 24» заглянули за кулисы культового Ростовского государственного театра кукол имени В. С. Былкова. Рассказываем практически от А до Я, посетив мастерскую, несколько костюмерных, кукольных хранилищ (включая секретные), репетицию, о том, как живет учреждение сегодня, зачем актерам клизмы, что за сны преследуют творцов по ночам и почему театр кукол – это совсем не детская история.

В мастерской мы застали процесс изготовления кукол для спектакля по мотивам произведения Кира Булычева. Здесь участвуют несколько человек – от скульптора до художника по костюмам. Работа скульптора начинается с разработки гипсовой формы, которая станет основой лица куклы. Скульптор тщательно прорабатывает пластику черт, отражающих характер героя, – для этого изучаются оригинальное произведение и психология образа.

Далее, с использованием технологии папье-маше, форма служит основой для изготовления головы. Это важнейшая часть куклы. Каркас – будущее тело – выполнен из легких пород дерева, ноги и руки куклы соединены между собой металлической проволокой так, чтобы достичь нужной степени пластичности. Персонаж должен уметь легко пошевелить рукой или ногой. Актер-кукловод, соответственно, должен без труда этим персонажем управлять.

На каркасное тело примеряется костюм, а голова обшивается тканями различных цветов – для передачи оттенка лица, цвета и длины волос. Отдельный эпизод – окрашивание глаз, завершающих эмоциональный портрет куклы.

В одном из театральных хранилищ собрано около 150 кукол, преимущественно гапитно-тростевых и марионеток. Каждый спектакль обрел здесь свой «дом» – специальную гребенку, где разместились герои «Конька-Горбунка», «Аленького цветочка», «Кота в сапогах», «Буратино», «Снежной королевы», «Щелкунчика», «По щучьему велению», «Сказки о царе Салтане» и других произведений. Под этими конструкциями находятся сумки с реквизитом. Хрупкие или крупные элементы хранятся отдельно.

Старейшей постановкой, которая идет в театре и по сей день, является «Муха-Цокотуха». Как рассказала актриса-кукловод Ростовского государственного театра кукол имени В. С. Былкова Марина Трудкова, театр обосновался в здании в переулке Университетском, 46, в феврале 1978 года, и уже тогда этот спектакль был в репертуаре. До этого кукольники выступали в доходном доме Ширмана, расположенном на углу проспекта Ворошиловского и улицы Суворова, где, кстати, в 1926 году выступал поэт Владимир Маяковский.

Официальная история учреждения берет начало в 1935 году. До Великой Отечественной войны коллектив базировался в здании напротив парка имени Максима Горького – рядом с современной скульптурной композицией «Сантехник с котом». В войну дом был разрушен, на его месте сейчас находится новодел.

Наследие театра вместе с другими кукольницами спасала Мария Кушнаренко – бабушка актрисы-кукловода Ростовского государственного театра кукол имени В. С. Былкова Елены Кушнаренко. Актрисы собрали уцелевших кукол, упаковали их в большие сундуки и отправились гастролировать по области. Один из таких эпизодов едва не стал роковым – на блокпосту фашисты вскрыли сундук, где были куклы к спектаклю «Гитлер капут».

«Кукла Гитлера лежала на дне. Мария Константиновна чуть не умерла от страха. Если бы немцы начали все это поднимать и смотреть, то расстрел на месте, как минимум, был бы. Однако они с уважением отнеслись к тому, что это кукольный театр, и закрыли сундук», – рассказала Марина Трудкова, пересказывая историю Елены Кушнаренко.

После войны актерская труппа в основном кочевала, играла по области на выезде, выступала в открытых кузовах машин и устраивала спектакли в полях.

Куклы тех лет не уцелели – «повзрослели», подверглись тлению. Некоторых персонажей, как Щелкунчика, повредил жук шашель: раньше папье-маше соединяли натуральным клейстером, привлекавшим вредителей. Сегодня используют составы с химическими добавками.

«Кукол реставрируют, а тех, которых нельзя восстановить, списывают, отправляют «на покой». Хочется сохранить их в первоначальном виде, задуманном художником. Если их перелицовывать, внешний вид меняется», – отметила Марина Трудкова, добавив, что на втором этаже театра висят отреставрированные марионетки из спектакля «Двенадцать месяцев», но после ремонта они стали «другими».

Рядом с музеем расположена костюмерная, где хранятся наряды для спектаклей, ставящихся редко. Например, плащ Снежной королевы или фата из сказки «Морозко». Костюмы шьются непосредственно в театре.

Особый интерес в этой комнатке вызывает шкаф с черными бархатными костюмами, предназначенными для определенного вида постановки с использованием принципа «черного кабинета». Комплект включает штаны, рубаху, длинные перчатки и колпак. Когда актер надевает такой наряд, он сливается с темным фоном сцены, и зритель видит лишь парящую планшетную куклу. Единственный такой спектакль в театре – «Русалочка». Раньше их было больше, но из-за высокой трудоемкости и опасности (например, ограниченной видимости в колпаке) их количество сократилось.

«Кажется, будто кукла движется сама – это волшебство. Словно ты на морском дне среди плавающих рыбок», – говорит Марина Трудкова.

В другом помещении, более секретном, хранятся планшетные куклы, большинство из которых сохранились в первозданном виде. Художники-конструкторы старой школы добавили к некоторым из них фишки: рыбке – подвижные глазки, кошечке – открывающийся на педальке ротик. Здесь же находится уникальная кукла-перевертыш, превращающаяся из Ворона в Кощея и обратно.

Некоторые экземпляры весят до 3 кг и выше. Например, куклы «Рыжуха» и «Кошечка» – настоящие тяжеловесы. Управлять ими не так-то просто: нужно держать куклу на вытянутой руке, а другой рукой работать с механизмом, одновременно контролируя движения куклы. В спектакле «Кошкин дом» есть сцены, где руку нельзя опускать 17 минут. Корреспондент ИА «ДОН 24» убедилась в сложности такой задачи, попробовав всего минуту управлять «Кошечкой». Более объемными фигурами управляют одновременно несколько кукольников.

Актеры признаются, что такая нагрузка даже для них бывает «чувствительной». Они регулярно тренируются: выполняют специальные упражнения для рук, пальцев, дыхательные практики, а также лечебную гимнастику.

«Бывает, что работаешь-работаешь, а после спектакля обнаруживаешь содранный локоть. Если посмотреть на наши руки, ноги, мы все в кровоподтеках, как будто бы нас били», – поделилась Марина Трудкова.

Кукольный театр – это история о непрерывном партнерстве. Если тростевой куклой может управлять один актер, то для планшетной требуются усилия нескольких. Помощники присутствуют во всех постановках: они могут участвовать в действии, а затем отложить куклу и поддержать коллег.

Пример такого взаимодействия можно наблюдать на репетиции спектакля «Жеребенок», созданного по одноименному рассказу Михаила Шолохова. Кстати, в нем одна из актрис воплощает роль копыт, используя специальный музыкальный инструмент.

Интересно, что в 1988 году «Жеребенок» был приглашен на гастроли в Москву основателем главного столичного кукольного театра Сергеем Образцовым. Художественный руководитель театра кукол в Ростове Владимир Былков был учеником Сергея Образцова.

«Сергей Владимирович долго не мог решиться пригласить этот спектакль, потому что не понимал, как можно поставить в театре кукол такое глубокое произведение Михаила Шолохова, как «Жеребенок». Владимир Сергеевич его долго убеждал. В итоге гастроли завершились триумфально. Владимир Сергеевич был новатором, стремившимся к революционным решениям в театре. Его «Теремок» также был инновацией. Летом 2024 года в подвале театра мы обнаружили гипсовые фигурки этого спектакля. Планируем в скором времени их отреставрировать и разместить в музее», – сообщила Марина Трудкова.

Традиции Владимира Былкова продолжил его сын – Андрей Владимирович Былков-Крат, ныне художественный руководитель театра. Он адаптировал «Жеребенка» для современной аудитории, добавив детали, которых требовал современный зритель.

«Раньше стиль был более аскетичным, сегодня зритель требует каких-то интересных, прорисованных, милых деталей», – пояснила актриса-кукловод.

Как рассказала актриса-кукловод Ростовского государственного театра кукол имени В. С. Былкова Елена Клименко, сложнее всего управлять тростевыми куклами, марионетками и теневыми – с последними театр недавно поставил спектакль «Котенок по имени Гав», который, кстати, представлен на региональном театральном фестивале-конкурсе «Мельпомена».

«Для нас это было ново и экспериментально: мы впервые работали с теневыми куклами. Было сложно приспособиться, но интересно. Куклы сделаны из тонкого цветного пластика и управляются специальными палочками. Для зрителей видны только куклы – актеров не заметно. На экране это выглядит как мультфильм. С одной куклой одновременно работают четыре специалиста. Я, например, управляю головой и туловищем кота. Передними лапами занимается один актер, задними – другой, а хвостом – третий. Мы долго репетировали спектакль. Очень важно, чтобы актеры чувствовали не только куклу, но и друг друга, чтобы все было синхронно, слаженно. Не дай бог, одна лапа пойдет вперед, а другая останется на месте», – поделилась она.

По мнению Елены Клименко, самые простые в управлении – ростовые куклы, где актер буквально «облачается» в персонажа.

В следующей костюмерной зоне хранятся наряды для текущих и гастролирующих спектаклей. И здесь не обошлось без изюминки. Среди париков, шляп, корон и бород можно обнаружить неожиданный, но востребованный в театре реквизит – клизмы, используемые не совсем по назначению.

«Есть куклы с секретом, например, плачущие. К ним подведены внутренние трубки, которые выводятся вниз и соединяются с наполненными клизмами. Когда нажимаешь на клизму, вода по трубкам поднимается вверх – и куколка плачет. Так же можно сымитировать плюх в воде. У нас тут клизмы на любой размер», – рассказала Марина Трудкова.

В завершающей костюмерной можно увидеть разнообразные музыкальные инструменты: мандолину, гитару, балалайку, скрипку, домру. Также здесь хранится оружие: настоящая шашка, алебарды и топоры. В этой же комнате можно найти «вкусный» реквизит: бублики, фрукты, а еще специальные накладки – «толстинки», способные визуально увеличить размеры актера, превратив его в «аппетитную хрюшку».

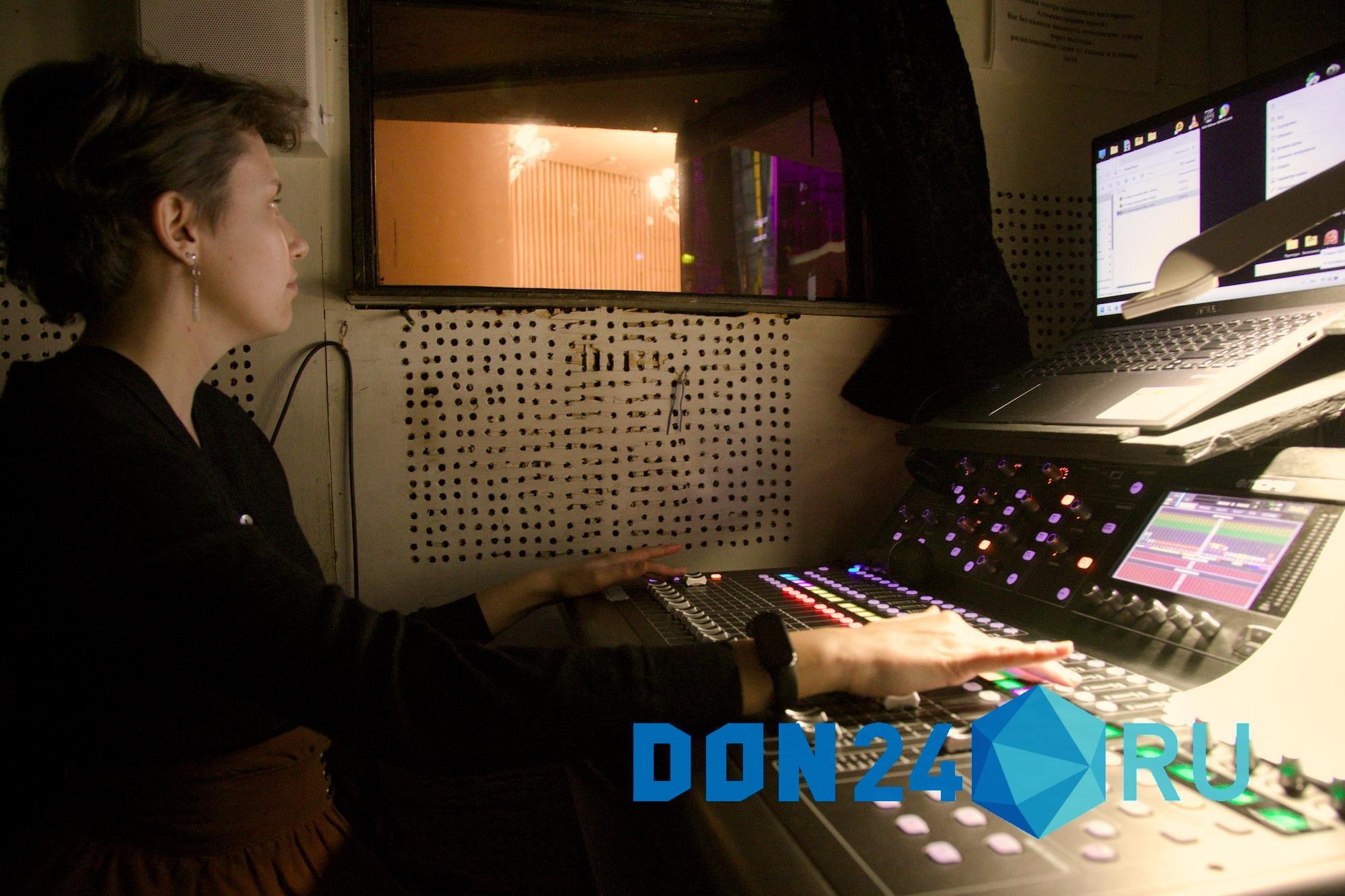

Еще из необычного в театре, чего нет в других учреждениях, – организация работы «восьмиглазых» звукооператоров и световиков, которые наблюдают за происходящим на сцене через зеркало.

«У них должно быть по восемь глаз: четыре на технику и четыре на сцену. У нас уникальный театр: наша фея звука Анастасия сидит спиной к нам, и ей нужно все увидеть и расслышать, дверь-то закрыта», – сообщила Марина Трудкова.

Один из стереотипов гласит, что управлять куклой легко.

«Говорят: «А, театр кукол – это что-то такое, тра-ля-ля». Это не так просто. Это не какое-то шутовство, лицедейство. И клоун – это не просто человек, который по жизни такой страшно веселый. Он может быть и достаточно грустным, но у него работа такая. Также и здесь: это большая эмоциональная и физическая нагрузка. Недаром мы можем уходить на пенсию после 25 лет творчества. Наша профессия сравнима с работой скрипача», – считает Елена Кушнаренко.

Оживить куклу – настоящее искусство. Каждый жест имеет значение: необходимо придать кукле характер, выразительную пластику, а также «сгримировать» голос.

«В «Жеребенке» я играю лошадку Рыжуху и казачку. Каждый голос должен отличаться. Это и есть гримирование. Рыжуха хоть и говорит человеческим языком, но все равно моменты лошадиные присутствуют – например, ржание. А так и гавкаем, и мявкаем», – поделилась Елена Клименко.

В корне неверно и то, что театр кукол ориентирован только на детскую аудиторию. Сейчас учреждение готовит спектакли для более взрослой публики. Среди них – «Можно попросить Нину?» по мотивам Кира Булычева и «Вий», премьера которого запланирована на июль 2025 года. Кукол для «Вия» изготавливает художник из Астрахани – их доставят в театр позже.

В прошлом в репертуаре театра были разнообразные спектакли для взрослой аудитории: «Чертова мельница», «Левша», «Божественная комедия», «Влюбленные боги», «Град Лебединец». По просьбам зрителей количество постановок увеличивается, однако, как отмечает Марина Трудкова, ростовская публика противоречива:

«Ростовского зрителя нужно удивлять. Бывает, мы гастролируем, и все восторгаются куклами, но наш зритель иной. Он очень требовательный, избалованный, скажем честно. И еще есть такой парадокс: с одной стороны, зритель говорит, что хочет взрослых спектаклей, но, когда такие спектакли появляются, на них не идут. Потому что привыкли, что театр кукол – это для детей».

Маленькие зрители обычно бурно и ярко реагируют на спектакли. Капельдинеры (работники зала) могут буквально вылавливать малышей, чтобы те не выбегали на сцену, впечатлившись зрелищем. Некоторые дети, бывает, плачут навзрыд из-за того, что не смогли подойти ближе к кукле, рассмотреть ее. В таких случаях их стараются успокоить, познакомить с актерами и дать потрогать реквизит.

Актеры признаются, что порой настолько вживаются в роль, что бывает сложно из нее выйти.

«Есть что-то, что сложно с себя сбросить сразу. Особенно во время репетиций, когда ты сталкиваешься с этим образом каждый день, когда он только рождается. Нельзя, переступив порог театра, выйдя на улицу, сразу все это отряхнуть. Естественно, ты много об этом думаешь. И ночью приходят страшные актерские сны: забыть роль или не знать, что говорить, когда тебя вытолкнули на сцену. Эти страхи и сны никуда не исчезают, они живут с нами. Актеры вообще немножечко сумасшедшие. Мы как дети, которые всю жизнь играют в куклы. Мы отдаем свои сердца куклам. У куклы два родителя: художник, который создает ее тело, и актер, который вдыхает в нее душу. Если снять куклу с ширмы, вы увидите душу – это рука актера. Через нее мы передаем все: движение куклы, ее эмоции, жизнь», – рассказала Елена Кушнаренко.

«К нам приезжал Астраханский театр с постановкой «Вий» – ее ставил тот же режиссер, что будет и у нас. Мы общались с актером, исполнявшим главную роль. Она сложная, затратная – и психологически, и актерски. Он признался: «Ребята, я после спектакля отхожу дня три». Представляете, насколько роль вживается на подкорку, что так трудно от нее освободиться? У нас актер, который будет играть, уже сейчас волнуется», – поведала Елена Клименко.

Марина Трудкова отметила, что актеры-кукольники – универсальные артисты, чье мастерство выходит за рамки узкой специализации.

«Если драматический артист, приходя в кукольный театр, начинает переучиваться, то артисту-кукольнику это не нужно. Куда бы ни пришел, он уже умеет все: играть самостоятельно, с партнером, работать руками, с предметом. Говорю это как артист драмы: после службы в Новочеркасском театре мне пришлось переучиваться. После театра кукол – как после армии», – убеждена она.

По мнению актрисы, это ремесло требует особого призвания.

«Это, прежде всего, умение наступить на свое самолюбие. Ты проводишь большую часть времени за ширмой, и зритель видит куклу, а не тебя. Кроме того, это действительно тяжелый труд, и не каждый готов работать в театре за не миллионерские гонорары. Театр – это место, субстанция, которая очень быстро отсеивает. Был момент, когда я временно сменила деятельность и поработала в цирке. Там увидела, как быстро цирк фильтрует тех, кто не люди цирка. В театре так же», – поделилась Марина Трудкова.

Актриса добавила, что ей никогда не было обидно из-за того, что зритель может ее не видеть. Гораздо важнее для нее энергия зала и осознание, что публика чувствует ее игру.

Ранее рассказывали, как ростовчанка Александра Бричка в доспехах в половину собственного веса сражается с парнями на равных, а также шьет средневековые костюмы.

Все фото в материале: Никита Юдин / don24.ru / АО «Дон-медиа»

Денис и его команда: что заставило баскетболиста сербской школы тренировать особенных детей?

Ростовская область, 26 февраля 2025. DON24.RU. Ростовчанин Денис Павлов был игроком баскетбольной команды «Локомотив», а потом полностью поменял сферу деятельности. Что заставило профессионального спортсмена, банковского служащего, отца трех дочерей стать тренером для особенных детей? Об этом в сегодняшнем номере пишет газета «Молот».

Тренерство меняет образ жизни

– Как вы меня узнали? – спросил Денис, когда мы встретились на шумной ростовской улице.

– Очень просто. Смотрела, кто самый высокий. А еще в визитке, которую мне прислали, написано «Денис Добрый».

– Ну не знаю, на тренировках я довольно строгий, – говорит добрый великан и рассказывает, что стал тренером и случайно, и не случайно. – Я ушел из спорта, но баскетбол остался как хобби, однако все время было внутреннее желание заняться тем, что приносит людям благо. Я всегда уважал врачей, пожарных, журналистов, потому что их профессии не опосредованно, а напрямую приносят пользу.

– Тренерство – шаг серьезный, поскольку надо полностью поменять образ жизни. Надо было принять волевое решение, но режим моей работы не позволял это сделать. А полтора года назад знакомая рассказала об организации «Спорт для всех», в которой есть баскетбольная секция, и о том, что им нужна помощь. Я согласился, и так получилось, что расписание занятий в этой секции мне подошло. Когда познакомился с детворой, уже не было вопроса, останусь ли я здесь или нет, я понимал, что сколько потребуется, столько и буду заниматься с детьми. Это чувство долга, ответственности. Так правильно, так должно быть, – говорит Денис.

Если бы я уже не знала немного о своем герое, то, наверное, подумала бы, что это просто громкие слова. Слишком часто мы их слышим от разных людей… Но Денис и есть такой. Когда организация выиграла грант и появилась возможность платить тренеру (до того он тренировал ребят как волонтер), то стал получать маленькую зарплату, Денис перевел эти деньги на благотворительность, а потом купил ребятам кроссовки – ну какой баскетбол в кедах! Да и то, чем занимались ребята до него, было не совсем баскетболом. Тренировки проходили в формате физкультуры с использованием мяча. А у Дениса была еще одна причина, которая привела в тренерство: хотелось отдать то, чему его научили. Так получилось, что он носитель знаний разных школ (нашей советской и сербской, впитавшей все традиции югославского баскетбола). Там в баскетбол играет вся страна, а баскетболисты – национальные герои.

Баскетбол и терпение

— Сербская школа уделяет особое внимание индивидуальной технике, а также таким деталям, как расположение кисти, тела, наклон корпуса, расположение стоп (как в танце). Движение профессионального баскетболиста состоит из базовых движений, а дальше включается процесс творчества. На тренировках мы также изучали теорию и отрабатывали движение без мяча. Это нужно, чтобы игрок понимал свою роль на площадке и умел взаимодействовать с остальными игроками. Мяч один, а игроков на площадке десять. Было ужасно скучно, но мы должны были это делать. Баскетбол почти как шахматы, игрок должен уметь читать игру, и ты должен прийти к такому состоянию, когда мяч становится частью тебя самого и не ограничивает в движениях. Если игрок концентрируется на мяче, то начинает терять из виду игроков, площадку, упускать момент, а надо, чтобы он всегда мог сделать то, что требует ситуация. В свои тренировки я тоже включаю подобные упражнения. Ребенок бежит с мячом, а потом ему предлагаю пробежать без мяча, и он бежит совсем по-другому. Когда научишься бежать одинаково, можно говорить о каком-то мастерстве. А еще у сербов не допускается, чтобы у занимающегося была плохая успеваемость. Мне было 14 лет, помимо тренировок я ходил в школу, и один раз опоздал на урок всего на 15 мин., так вызвали тренера! Он провел беседу, рассказал о судьбах спортсменов, которые плохо учились в школе, я был в шоке и чувствовал себя так, будто совершил преступление, – рассказывает Денис.

– Баскетбол – сложная игра со множеством правил. Как справляются ребята, как вам хватает терпения?

– Терпение – неотъемлемая часть любого тренировочного процесса. Терпения может не хватить, когда есть ожидание цели. Но когда ты настроен на то, что это каждодневный труд с непредсказуемым результатом, то понимаешь, что он может быть и завтра, и через год. В спорте на моих глазах очень перспективные спортсмены, которые раскрывались к 20 годам, пропадали через несколько лет, и наоборот, те, кто сидел в тени до 25 лет, становились звездами. Это просто тренировочный процесс, работа над ошибками и совершенствование мастерства. Прогресс у всех разный, ведь кто-то схватил сразу, кто-то начинает делать ошибки, и наоборот. Я стараюсь организовать тренировочный процесс, исходя из возможностей ребенка, как и в любой другой секции. Мы стабильно занимаемся по утрам в выходные дни, вечерами – плавающий график, в Ростове в вечернее время практически все спортзалы заняты, и если удается вписаться в окно, мы пользуемся возможностью. Любой спорт развивает в первую очередь концентрацию внимания, каждая тренировка – это новые задания и повторение пройденного. Баскетбол очень насыщенная игра, за несколько секунд надо проанализировать, успеть обработать информацию и принять правильное решение. В баскетболе постоянно отрабатываются одни и те же движения, это монотонная, нудная работа, поэтому я даю и разгрузочные, веселые упражнения – эстафеты, где можно побегать, попрыгать, где есть возможность подурачиться.

На площадке – как в жизни

— Психологи говорят, что для особенных ребят с ментальными нарушениями очень важен эмоциональный отклик. Удается его пробудить баскетболом?

— Я скажу, что мои ребята ничем не отличаются от обычных. Так же обижаются, расстраиваются, у кого-то чрезмерная импульсивность, кто-то замкнут, кто-то чересчур открыт, присутствуют все типы характеров. А спорт – это вообще эмоции и большая философия. В командной игре присутствуют базовые представления о жизни, и это отражается на площадке: кто-то поглощен тщеславием, поэтому у него игра строится так, чтобы забить больше всех, он не делает передачи, хочет сорвать все овации, а кто-то привык отдавать в жизни, и в игре он будет думать об успехе команды, а не о своем личном успехе. Кого-то съедает страх. Ты сталкиваешься с вызовом, когда надо взять ответственность, и все убегают от нее, передавая друг другу мяч, и ты тоже передал, и в этот момент понимаешь, что не хватило характера, появился страх, что не забьешь и опозоришься. В спорте можно себя протестировать, спорт развивает человека духовно, задумываешься, почему я так поступил, и начинаешь менять себя... Так и с ребятами происходит. Они очень радуются результату, и если я отвлекся на другого игрока, подбегают ко мне: «Вы видели, видели, у меня получилось! Посмотрите, я уже научился».

– Одна из мам сказала, что вы для ребят, особенно из неполных семей, – «заменитель» папы…

– Ну, это громко сказано. На тренировке – да, по-отцовски отношусь. Чересчур строгий бываю, но до слез не довожу, не ругаю, однако в спорте присутствуют повышенные тона, без этого нельзя, есть одна секунда, чтобы скорректировать движение, действие, и все-таки такой тон не должен нести негатив.

– И все же, каков сегодня результат тренировок?

– Планируется товарищеская игра на профессиональной площадке. Сейчас мы стали включать игровые элементы, и ребятам приходится вписываться, нужно придумать, как обыграть игрока. Кто-то почувствовал игру, кто-то относится к ней как к забаве, может убежать. Но это нормальная история.