Мужчины болеют чаще женщин: ростовский онколог рассказал, как не погибнуть от рака легких

Ростовская область, 14 апреля 2021. DON24.RU. Рак легкого занимает лидирующую позицию среди всех злокачественных новообразований. В течение первого года после постановки диагноза умирают 49% пациентов. При этом у мужчин среди всех злокачественных новообразований на долю рака легкого приходится 16,3%, а у женщин – 3,8%. Почему так происходит и как уберечься от опасной болезни, информационному агентству «ДОН 24» рассказал заведующий отделением торакальной хирургии Национального медицинского исследовательского центра онкологии в Ростове-на-Дону, кандидат медицинских наук Дмитрий Харагезов.

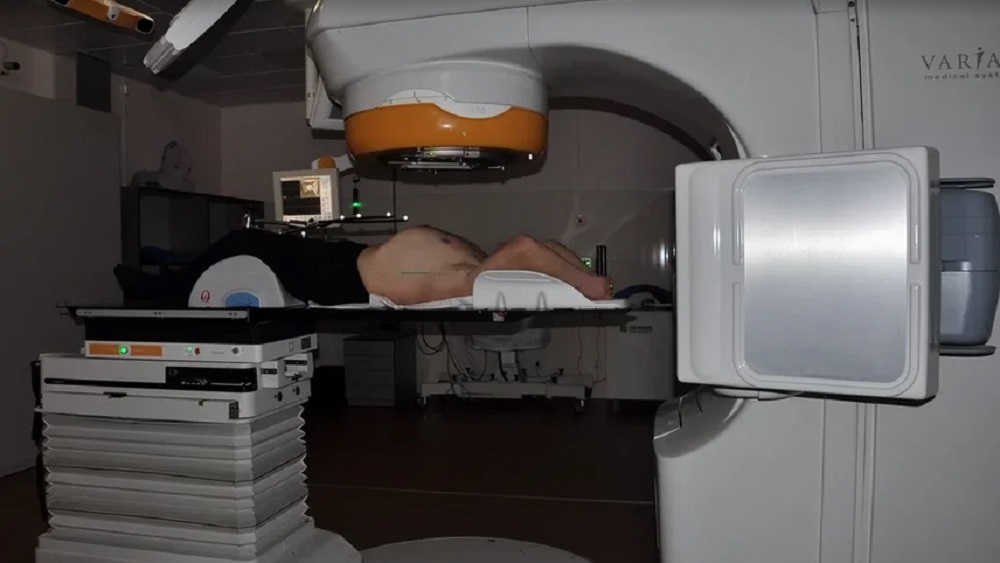

Фото: Ростовский онкоцентр

Фото: Ростовский онкоцентр

«Каждый год от рака легких умирает столько же людей, сколько от злокачественных новообразований предстательной, молочной, поджелудочной желез, ободочной и прямой кишки, вместе взятых. Более 90% пациентов с раком легких – курильщики, в том числе пассивные», – пояснил доктор.

Помимо курящих, в группе риска находятся люди, работающие на вредных производствах, имеющие соответствующую наследственность, хронические заболевания или перенесшие вирусные инфекции.

«Пациенты после вирусных инфекций также в группе риска именно по раку легкого. Мы говорим о вирусных инфекциях, осложненных пневмонией, потому что после нее развиваются фиброзы, а затем может развиться и рак», – пояснил Харагезов.

На сегодняшний день данных о том, через какое время после пневмонии у человека в легких может начаться онкологический процесс, нет. Сейчас медики, в том числе и в Ростовском онкоцентре, занимаются исследованием этого вопроса.

Фото: Ростовский онкоцентр

Фото: Ростовский онкоцентр

На развитие онкологического процесса в легких могут указывать:

- одышка,

- боль в груди,

- повышение температуры,

- кашель, в том числе с кровью,

- слабость и быстрая утомляемость.

Однако если речь идет о периферической форме заболевания, то указанных симптомов может и не быть.

Фото: Ростовский онкоцентр

Фото: Ростовский онкоцентр

Дмитрий Харагезов пояснил, что чаще всего его пациенты – люди в возрасте от 40 до 65 лет. По достижении нижней границы этого возраста стоит раз в год проходить обследование. Доктор посоветовал не ограничиваться флюорографией, а делать компьютерную томографию (КТ) легких, а еще лучше – всех органов.

Юный возраст нельзя считать защитой от заболевания. Рак легкого выявляется и у детей.

«Родителям стоит обращать внимание на кашель и одышку у ребенка, быструю утомляемость, повышенную температуру. Но, как правило, изменения в самочувствии ребенка замечают раньше. Ведь к здоровью детей мы относимся не так, как к своему», – отметил доктор.

Задумываться о профилактике опасного заболевания необходимо всем без исключения. Помимо регулярных обследований, стоит вести здоровый образ жизни, избегать воздействия вредных веществ и отказаться от курения, в том числе пассивного. Важно вовремя лечить инфекционные заболевания органов дыхания и не ходить с сильным кашлем или воспалением легких на работу, подчеркнул Харагезов. Также в случае недомогания не стоит затягивать с визитом к врачу. Ведь чем раньше рак обнаружат, тем больше шанс излечиться и жить дальше полной жизнью.

Фото: Ростовский онкоцентр

Фото: Ростовский онкоцентр

«Как правило, из всех пациентов с новообразованиями в легких, принятых в поликлиниках, только 10% сразу направляются на операцию. Это те, у кого заболевание выявили на первой-второй стадии. Остальным оперативное лечение или уже не показано, или оно идет вторым этапом после лучевой терапии, химиотерапии или других методов лечения», – отметил доктор.

По его словам, сейчас в Ростовском онкоцентре применяются все известные в мире методы лечения рака легкого. Главное – вовремя обнаружить болезнь, ведь при первой стадии пятилетняя выживаемость превышает 80%, при второй – 50%, а при третьей – резко снижается до 10–15%.

Фото: Ростовский онкоцентр

«Пятилетняя выживаемость во многом зависит от гистологического типа опухоли, злокачественности процесса. Но от 63% до 81% больных с первой стадией излечиваются и могут жить полноценной жизнью. На сегодняшний день хирургия стремится к органосохранным операциям, к сохранению как можно большего количества здоровой ткани. Операции могут выполняться с эндоскопическим оборудованием, через проколы. Такие пациенты быстро восстанавливаются. Но если случай запущенный, то и реабилитационный период дольше. Нужно регулярно обследоваться. Тогда и больным легче выздоравливать, и врачам легче лечить», – рассказал Дмитрий Харагезов.

Михаил Чернышёв: «Власть идеальна, когда о ней забывают»

Ростовская область, 19 февраля 2026, DON24.RU. Гостем очередного «Молотовского четверга» стал Михаил Чернышев — первый всенародно избранный мэр Ростова, возглавлявший городскую администрацию в 1993–2014 годах, заместитель губернатора Ростовской области, депутат Государственной Думы VII созыва. Сегодня Михаил Анатольевич является председателем Общественной палаты донской столицы и активно участвует в жизни города и нашего южного региона в целом. Беседа началась с экскурса в непростые 1990-е годы.

Автор фото: Виктор Соловьев.

Эпоха первопроходцев

— Михаил Анатольевич, в архивах «Молота» за 1996 год хранятся материалы выборов, которые проходили 22 декабря. Там зафиксировано, что вы стали первым именно избранным мэром Ростова-на-Дону. Как строилась работа в то время, когда старая советская система рухнула, а новая только зарождалась? Какие задачи приходилось решать в первую очередь?

— Время было невероятно интересное и сложное. Сегодня, спустя почти 30 лет, все детали восстановить трудно, но главное ощущение того периода — колоссальная нагрузка, упавшая на местное самоуправление. В 1990-е, когда прежний советский строй ломался, а новый только формировался, центральная власть ослабла. Как ни странно, это давало нам больше возможностей для законотворчества. Федеральное законодательство еще не было полностью сформировано, и мы могли принимать местные законы, чтобы оперативно регулировать жизнь города. Это уже позже пошла жесткая централизация.

Ситуация в городе была без преувеличения крайне сложной. Главная проблема — отсутствие денег в бюджете. На плечи муниципалитета свалились больницы, школы, все городское хозяйство. Предприятия останавливались, поддержки от правительства не было. Я помню многотысячные манифестации работников «Ростсельмаша» на Театральной площади. Мы сколотили там деревянные трибуны и вышли к людям. Прямо говорили, что будем делать. Ресурсов не было, но мы поставили себе задачу № 1: во что бы то ни стало платить зарплату бюджетникам. И все те годы выплаты учителям и врачам были в приоритете.

Автор фото: Виктор Соловьев.

— Одной из самых острых точек тогда был завод «Ростсельмаш» с его 40-тысячным коллективом. Расскажите подробнее, как вы решали проблему долгов завода перед людьми?

— Сложилась критическая ситуация. Завод стоял, люди не получали зарплату и, соответственно, не могли платить даже за коммунальные услуги. Жителям многоэтажных домов на Северном жилом массиве, которые строил «Ростсельмаш», грозило полное отключение света, тепла и газа.

Мы пошли на беспрецедентный шаг: предложили схему, по которой бюджет города взял на себя оплату коммунальных долгов жителей перед энергетиками. Мы оформили это как аванс в счет будущих налоговых платежей завода. Сегодня прокуратура за такое решение нас, мягко говоря, не похвалила бы, но тогда не было жестких рамок, и нужно было спасать людей от холода и тьмы. Я тогда не был до конца уверен, вернет ли завод деньги, но руководство «Ростсельмаша» проявило исключительную порядочность. Как только производство запустилось, они выплатили городу все до копейки.

— Как в условиях такого жесточайшего дефицита средств удавалось держать на плаву медицинские учреждения города?

— Мы искали любые способы оптимизации. Ростов стал первым среди городов-миллионников (именно городов, а не субъектов), где создали муниципальное казначейство. Раньше бюджетные деньги, приходя в город, «растекались» по счетам разных ведомств, и мы их не видели. Казначейство позволило собрать все в один кулак и выделять средства строго по факту потребления. Это дало маневренность. Самым трудным всегда был первый квартал, потому что поступлений от налогов еще нет, они начнут поступать только к лету. Мы брали кредиты и другие займы, чтобы закрывать эти дыры и обеспечивать работу больниц, кормить пациентов, заправлять бензином машины скорой помощи...

Автор фото: Виктор Соловьев.

Анатомия ЖКХ

— Михаил Анатольевич, вопрос, который и сегодня волнует каждого горожанина: почему сфера ЖКХ десятилетиями остается «черной дырой»? Можно ли вообще сделать так, чтобы улицы были чистыми, а коммуникации не подводили в самый ответственный момент?

— Вопрос почти философский. Система ЖКХ — это гигантский механизм, требующий колоссальных затрат. И здесь всегда возникает конфликт: власть постоянно ищет баланс — сколько должен платить потребитель, то есть обычный житель? Если подойти с чисто экономической точки зрения и посчитать, сколько реально стоит содержание сетей, их ремонт и эксплуатация, то тарифы должны быть, наверное, раз в пять выше нынешних. Но власть на это пойти не может, ведь это вызовет социальный взрыв.

В итоге мы имеем ситуацию, когда житель платит одну часть, а бюджет, который тоже не резиновый и часто «жадничает», должен доплачивать остальное. Но чудес не бывает: качество услуги напрямую зависит от ее цены. Мы это наглядно увидели, когда проводили транспортную реформу в Ростове. Мы тогда закупили турецкие «Мерседесы», подняли стоимость проезда, и качество перевозок выросло на глазах. За комфорт кто-то должен платить — или бюджет, или потребители, это непреложный факт.

Автор фото: Никита Юдин.

Автор фото: Никита Юдин.

— А что происходит с энергетикой и теплосетями? Почему аварии на сетях в 1990-х стали регулярными?

— Здесь корень проблемы в необдуманных реформах. Систему искусственно разделили: генерация (те, кто производит энергию), сети (те, кто ее доставляет) и сбыт (те, кто собирает деньги). Что мы видим на практике? Сбытовые компании исправно собирают деньги с населения, но сетевому хозяйству на капитальный ремонт выделяется недостаточно средств. Пока в сети не начнут вкладывать реальные деньги, трубы будут рваться. Нужны серьезные инвестиционные программы с большими капиталовложениями. Это огромная, сложная, трудоемкая работа, ее постоянно держат на контроле и Правительство Ростовской области, и городская администрация.

— Не менее острая тема — мусорная реформа. Почему, несмотря на новые экологические стандарты, город задыхается от свалок?

— Мусорная реформа в ее нынешнем виде — это пример того, как централизация полномочий может навредить делу. Раньше у мэра города и у глав районов были реальные рычаги влияния на тех, кто занимается вывозом отходов. Сейчас ситуация абсурдная: город не имеет ни полномочий, ни финансовых инструментов для контроля этого процесса. Договор с региональным оператором заключает область. Когда глава района видит свалку и пытается спросить с оператора, тот отвечает ему буквально: «А ты кто такой? У меня контракт с министерством ЖКХ, им я и подотчетен». Система стала неповоротливой. Изначальная идея была здравой — создать крупные мусороперерабатывающие комплексы, но бизнес часто ведет себя неэффективно: деньги из проектов выводятся в другие структуры, а реальная переработка откладывается на потом. В итоге страдают жители.

От фасадов до подземки

— Михаил Анатольевич, при вас Ростов начал обретать настоящий столичный лоск: реставрация зданий, новые памятники, завершение долгостроев. Как выбирались приоритеты, ведь денег на все не хватало?

— Мы понимали, что город — это среда, которая формирует настроение человека. Начали с малого, но знакового — здания Городской думы на Большой Садовой («дом Померанцева»). Оно было в ужасающем состоянии: балконы буквально висели на честном слове, лепнина осыпалась. Мы провели колоссальную работу: сняли наслоения старой штукатурки, восстановили все барельефы. Это стало примером для всей улицы, Большая Садовая начала преображаться.

Автор фото: Виктор Соловьев.

Что касается памятников, это было стремление «очеловечить» городское пространство. На набережной мы не стали сносить скульптурную композицию — советских «Пионеров», ведь это наша история. Но добавили к ним чисто ростовские, шолоховские образы: Нахаленка, Деда Щукаря. Огромная заслуга в этом благоустройстве принадлежит тогдашнему губернатору Владимиру Федоровичу Чубу. Например, наш Музыкальный театр, «рояль», строился 22 года, но правильнее будет сказать, 20 лет и два года, ведь только благодаря воле губернатора этот долгострой за два года был доведен до ума и стал подарком городу на его 250-летие в 1999 году.

— Нельзя не спросить про метрополитен. В 2000-х годах было создано «Управление метро Ростова», проведены изыскания по геодезии и геологии, подготовлена проектно-сметная документация... Почему ростовчане так и не дождались подземки?

— Я до сих пор глубоко убежден, что отказ от метро — это стратегическая ошибка, которая еще аукнется городу. Ростов — самый маленький по площади миллионник в стране, плотность застройки у нас запредельная. Мы не можем до бесконечности расширять существующие улицы, транспорт нужно уводить на другие уровни.

Мы проделали огромную подготовительную работу: создали структуру, привлекли лучший московский институт для проектирования, прошли экспертизы. Мы даже зарезервировали земельные участки под будущие станции, чтобы их не застроили... Но в итоге после поездки в Казань областные власти выбрали альтернативу метро — скоростной трамвай. Однако трамвай-то идет по земле, то есть он все равно забирает место у автомобилей. Метро строилось бы долго, лет 15–20, но это был бы фундамент развития на век вперед. Сейчас вернуться к теме подземного транспорта будет в разы сложнее и дороже.

Автор фото: Никита Юдин.

Автор фото: Никита Юдин.

— Тема агломерации, или «Большого Ростова», — это реальная перспектива или просто красивые слова? Станем ли мы единым целым с Батайском и Аксаем?

— Де-факто агломерация уже существует. Жители Аксая или Батайска каждое утро едут на работу в Ростов, пользуются нашей инфраструктурой. Но юридически это все еще разные муниципалитеты. Я считаю, что мы неизбежно придем к созданию единого административного и хозяйственного пространства.

Урбанизация — процесс объективный. Посмотрите на опыт Европы: там нет городов, где застроен только один берег реки. Мы обязательно будем развиваться в сторону левого берега, будем сливаться с соседями. Нужен единый транспортный каркас, сквозные тарифы, общая стратегия планирования.

Что касается конкуренции с Краснодаром: они молодцы, активно растут вширь. Но Ростов — это исторический, логистический и культурный центр юга России. Сейчас наш губернатор Юрий Борисович Слюсарь правильно поднимает эти вопросы перед президентом. Статус южной столицы нужно не просто повторять, его нужно постоянно подтверждать делами.

Автор фото: Виктор Соловьев.

Автор фото: Виктор Соловьев.

Коммунальное детство

— Михаил Анатольевич, вы — человек, который строил современный облик Ростова, но ваше собственное детство прошло в условиях, которые сейчас назвали бы спартанскими. Расскажите о своих корнях.

— Да, мое детство — это классические ростовские коммуналки. Сначала мы жили на улице Седова, в старом фонде. В квартире были три комнаты, в каждой из них жила семья. В нашей комнате теснились впятером: папа мой, мама, бабушка, дедушка и я. Мы там находились, пока мне не исполнилось семь лет, а потом получили жилье на улице Ленина, в доме вертолетного завода, где работали мои родители. Знаете, сейчас часто романтизируют коммунальный быт, но на деле это было испытание. Вся жизнь была жестко регламентирована, потому что пространство общее.

Например, у каждой семьи был свой закрепленный день для стирки на кухне. Помню, что нашим днем была пятница. Мама в эти дни всегда была очень напряжена, раздражена, потому что это была тяжелая физическая работа в тесноте. И вот тут для меня огромным примером стал мой отец. Он никогда не делил работу на мужскую и женскую. Он всегда помогал маме: стирал, убирал, старался сделать все, чтобы этот бытовой стресс ее меньше напрягал. Это воспитало во мне глубокое уважение к труду и понимание того, что в любой сложной ситуации, будь то семья или городское хозяйство, нужно прежде всего помогать людям снижать это напряжение.

— Шахматы, стрельба, плавание — вы всегда были спортивным человеком. На что сегодня хватает времени и азарта?

— В молодости мы очень любили шахматы, устраивали турниры, это была отличная гимнастика для ума. С юности мне хорошо давалась стрельба: рядом с площадью Ленина был тир ДОСААФ, я регулярно его посещал и «настрелял» на спортивный разряд. Сейчас мой главный приоритет — большой теннис. Это у нас семейное увлечение: играю и я, и супруга, и дети. Но главная гордость — это внучка. Она живет в Сочи и очень серьезно занимается санным спортом, у нее отличные результаты, ее заметили тренеры. Сейчас она входит в состав юниорской сборной России. Так что я теперь не только игрок, но и самый преданный болельщик. Спорт дает ту закалку и энергию, которые необходимы, чтобы сохранять ясность ума и работоспособность.

Автор фото: Виктор Соловьев.

Автор фото: Виктор Соловьев.

Политики и журналисты

— Как вы сегодня смотрите на работу прессы? В 1990-е журналисты были, пожалуй, более бесцеремонными. Вам это мешало?

— Прессу не нужно просто терпеть, ее нужно уважать. У журналиста своя задача — найти «жареный» факт, быть острым, иногда неудобным. В свое время меня даже шокировала рубрика в одной из городских газет под названием «Мэрские вопросы». Звучало двусмысленно и поначалу казалось чем-то вызывающим. Но потом я осознал: это же самый прямой и честный диалог с жителем!

Власть вообще редко любят, и это нормально. Но у меня есть своя формула: работа власти идеальна тогда, когда гражданин о ней... просто забыл. Если у человека в кране есть вода, в квартире тепло, во дворе убрано, а автобус пришел по расписанию — тогда ему по большому счету все равно, кто сидит в мэрии. Он живет своей жизнью, работает, воспитывает детей. Но если он вынужден писать жалобы на работу ЖКХ и транспорта и ходить по кабинетам, выпрашивая элементарные услуги — это вызывает закономерное недовольство. Мы всегда стремились к тому, чтобы городские службы работали как часы — незаметно, но надежно. Образно говоря, власть идеальна, когда о ней забывают.

— В сентябре 2016 года вы были избраны депутатом Государственной Думы VII созыва. Фактически перешли работать в другую ветвь власти. Федеральным парламентарием была и ваша супруга — Зоя Михайловна Степанова. Журналисты еще называли вас депутатской парой. Подсказывала ли Зоя Михайловна вам секреты депутатской работы?

— Разумеется, депутатская работа в высшем органе представительной власти сильно отличается от работы на посту мэра города-миллионника. Приходилось решать совершенно другие задачи и в других масштабах. Зоя Михайловна являлась депутатом Государственной Думы нескольких созывов, у нее огромный опыт работы. Конечно, при необходимости она подсказывала мне особенности законотворчества и лоббировала интересы нашего региона в Москве.

Автор фото: Виктор Соловьев.

— Мы сегодня беседуем в редакции «Молота», где чтят традиции. Что вы хотели бы пожелать читателям газеты?

— Вы продолжаете традицию легендарных «Молотовских четвергов», которую больше полувека назад заложили великие журналисты-краеведы Иосиф Гегузин и Аркадий Айрумян, а также Соломон Гурвич. Это очень ценно. Сейчас, в эпоху цифровизации, все ищут новые формы контакта с аудиторией, но живое общение не заменить ничем. Ваше творчество я поддерживаю обеими руками. Вы молодцы, что сохраняете архивы и остаетесь верны своему читателю.

— Спасибо, Михаил Анатольевич. Давайте сделаем историческое фото. У нас здесь оригинальный выпуск «Молота» за май 1945 года — настоящая реликвия.

— Удивительно... Подержать в руках такую газету — это прикоснуться к истории. С удовольствием!

Автор фото: Виктор Соловьев.

Автор фото: Виктор Соловьев.

А сразу после беседы Михаил Чернышев отправился передавать на фронт гуманитарную помощь, собранную членами Общественной палаты Ростова-на-Дону, которую он возглавляет.