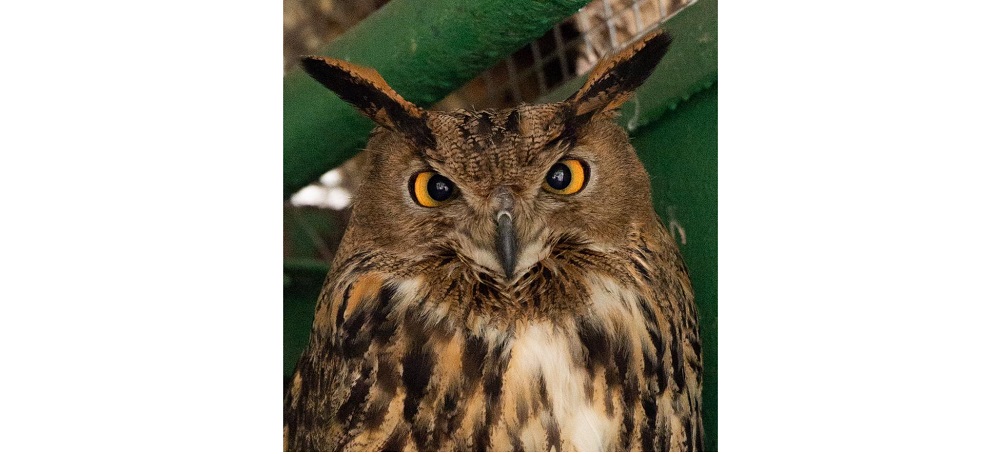

Размах крыльев почти два метра: почему филины из Ростовского зоопарка ни разу не клевали посетителей

Ростовская область, 4 июня 2021. DON24.RU. В Ростовском зоопарке живут 12 филинов: три самца, три самки и шесть птиц, пол которых определить еще не удалось. К людям они относятся настороженно, но любопытных посетителей не клевали ни разу, рассказала информационному агентству «ДОН 24» зоолог отдела орнитологии Марина Бойко.

«Не было случая, чтобы филин клюнул посетителя: вольер находится в труднодоступном для гостей месте. Птиц хорошо видно, а засунуть пальцы к ним через сетку невозможно», – пояснила специалист.

Имен пока не получили четыре филина. Остальных зовут Буба, Филя, Форд, Южик, Юка, Юпи, Юлио и Юми. Характеры у хищников разные, но людям, даже «своим», они не доверяют. Сотрудники не обижаются, ведь у них нет цели приручить больших глазастых птиц, и продолжают регулярно приносить еду – говядину и взрослых крыс. Пропитание хищники получают один раз в день.

Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

В природе филин – одиночка. Пара образуется только на период высиживания и выкармливания потомства. Поэтому и в вольере все 12 птиц не обращают друг на друга никакого внимания – не ссорятся, но и не дружат.

Три года назад подопечные порадовали орнитологов – пара филинов вывела птенцов.

«В 2018 году у наших филинов было потомство. Все три птенца выросли и пополнили коллекцию ростовского зоопарка», – рассказала Марина Бойко.

Огромная птица (самка может весить до 3 кг, а самец чуть меньше) не делает гнезд на деревьях – для высиживания яиц хищники находят ямки или расщелины, гнездятся среди поваленных стволов или под низкими лапами елей.

Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Филины удивительно спокойные птицы – они не реагируют на соседей по вольерам, не нервничают из-за пролетающих голубей и не пытаются выбраться на волю через сетку, загораживающую небо. В природе они без проблем переходят с одного вида корма на другой. Может быть, в этом принятии мира и скрыт секрет их долголетия – на воле птица может жить до 25 лет, а в зоопарке способна отметить и полувековой юбилей.

Торчащие над глазами перья филина – вовсе не ушки, как многие думают. Ученые считают, что вместе с окрасом эта маскировка помогает птице оставаться незаметной среди травы или веток.

Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Погода на этой неделе ростовским филинам не нравится – они, нахохлившись, прячутся от дождя под навесом. Зиму такие птицы переносят легко, морозы им не страшны. Больше всего хищники любят весну и раннюю осень, когда среднесуточная температура приближена к +17.

С наступлением темноты ночная птица становится более активной, а после ужина и вовсе не прочь «спеть». Чаще всего филин ухает, иногда может протяжно завывать или гудеть, а если его что-то беспокоит или пугает – издает громкий энергичный хохот.

Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Напомним, белому медвежонку Айке из Ростовского зоопарка исполнилось полгода.

Заговоры и добрые травы: этнолингвист рассказала «Молоту» о народной медицине донских казаков

Ростов-на-Дону, 1 апреля 2025. DON24.RU. Этнолингвист Южного научного центра Российской академии наук Татьяна Власкина рассказала журналисту газеты «Молот» о народной медицине донских казаков.

«От каленой стрелы, меча-булата, пули литой свинцовой»

– Откуда ученые берут сведения о донской народной медицине?

– С середины XIX века до начала XX донские краеведы публиковали материалы о местных заговорах и знахарских приемах. Затем наступила пауза, потому что советская власть относила нетрадиционную медицину к вредным пережиткам, считая это явление следствием безграмотности и религиозности и, надо сказать, далеко не во всем заблуждалась. Как объект изучения тема была закрыта, в то время как научный интерес к другим областям народной культуры продолжал развиваться: диалектологи собирали материалы по казачьим говорам, фольклористы записывали песни, сказки, свадебные обычаи.

К теме народной медицины удалось вернуться только в 1980-е годы, когда идеология в стране стала меняться. В диалектологических экспедициях, помимо местных названий болезней и лекарственных растений, стали записывать заговоры и даже описания лечебных манипуляций. Правда, последние поначалу очень скупо. В возобновлении сбора источников по казачьему знахарству большая заслуга принадлежит Борису Проценко – доценту РГУ, первому донскому этнолингвисту, который много лет был руководителем студенческих диалектологических практик. В 1998 году Борис Николаевич опубликовал книгу о заговорах, в которой было представлено, пожалуй, все, чем на тот момент располагала наука по казачьей медицине. Уже во время подготовки издания стало очевидно, насколько важны описания действий лекаря, точность в перечислении всего того, чем он пользуется, в какое время происходит лечение, в каком месте, то есть так называемый экстралингвистический контекст. В результате дальше сбор материалов пошел по специальной программе, где было предусмотрено описание всех этих подробностей.

– Судя по книге заговоров, донские казаки активно использовали в народной медицине магию. Это дань язычеству?

– Отголосок язычества можно усмотреть в магическом подходе к природе вещей: в использовании символических предметов и действий, самой заговорной традиции для достижения реальных физиологических последствий. В остальном же донское знахарство (как и восточнославянское) в целом существует в поле христианской православной традиции, используя в лечебных целях сакраменталии – предметы культа, ономастикон – имена священных персонажей, канонические и апокрифические тексты. Сам акт лечения приписывается святым заступникам. Часто в заговорах звучит «не я хожу, не я лечу, лечит мать Пресвятая Богородица своею рукою, своей священной пеленою...»

Особую область составляет воинская медицина, направленная на борьбу с угрозами боевой походной жизни казака-воина. Специалисты по воинским недугам владели традиционными рецептами, но в ходе общения с «учеными» армейскими лекарями и ветеринарами перенимали многое, вплоть до гигиенических правил и хирургических приемов. Но они также сочетали магию и эмпирику. Письменные источники сохранили тексты заговоров XVII–XVIII века, в которых специалисты видят черты древнерусской воинской традиции. Такими магическими средствами «знающие старики» снабжали служивых перед походом еще в начале XX века. Изредка мы узнаем о случаях передачи воинских оберегов «от каленой стрелы, меча-булата, пули литой свинцовой» уже в период Великой Отечественной войны, Афганской и чеченских войн.

В 1997 году мы обнаружили в Тацинском районе передачу списков заговора, содержащего так называемую формулу невозможного, характерную для средневековых текстов. Врагам имярека предлагалось «положить на камень-алтарь руки по локоть, а ноги по колено» (когда враги смогут так поступить, тогда и смогут причинить вред имяреку). Интересно и то, что в этом заговоре защита воина распространяется на его коня-товарища, это очень характерная черта именно для донского казачества периода XVIII–XX века, когда казак был прежде всего всадником и составлял вместе с конем некое боевое и образное единство.

Тайные знания

– А были ли в народной медицине казаков какие-то заимствования из опыта других народов?

– Да, такие примеры встречаются. Например, есть детская болезнь сушец, сухота. Под этим названием подразумеваются разные заболевания – туберкулез, рахит, дистрофия – в связи с одним симптомом: ребенок не растет, а как будто стареет, сохнет. Поэтому болезнь еще называют «собачья старость». На Дону помимо многих приемов применялся довольно экзотический способ избавления от сухоты, когда ребенка помещали в свежевыпотрошенный бараний желудок. Из мяса специально зарезанного барана готовили шулюм (разварное мясо в бульоне с чесноком) и созывали родню и соседей. Считалось, что общая трапеза должна была способствовать выздоровлению больного. Так лечили плохо растущего младенца кочевники-скотоводы, представители тюркских и монгольских народов. Вполне закономерно выявление степных заимствований в хуторах и станицах Задонья на землях бывшего калмыцкого кочевья.

– Сейчас мы покупаем ромашку, зверобой в аптеках, каждый может заварить себе лечебный чай, а отличалось ли чем-нибудь применение растений знахарями?

– Главное отличие состоит в том, что знахари наряду с безобидными травами и кореньями широко использовали ядовитые растения. К примеру, в составе зелий от пьянства использовали дурман и белену. В этих растениях действительно содержатся ценные вещества, но ошибки при их дозировке смертельно опасны. Поэтому в современной медицине с препаратами ядовитых растений могут работать только специалисты. Еще одно отличие состоит в мифологическом восприятии растений: носителю народной традиции «добрая трава» может представляться настоящим сказочным персонажем со своими характером и судьбой. Это наследие Средневековья.

– Сегодня в Интернете множество сведений, в том числе о народной медицине, зачем нужно систематизировать и продолжать исследования?

– В интернете мы зачастую видим смесь из текстов темного происхождения. Здесь и настоящие сведения, относящиеся к различным традициям мировых культур, и рекомендации экстрасенсов, астрологов, и даже выдумки. Мы изучаем традиционную культуру донских казаков во всей полноте и народную медицину как ее часть. Надеюсь, из нашего разговора можно понять, что народная медицина – это целый комплекс знаний, проверенных опытом поколений, мифологических представлений и суеверий, различных практик и этических норм. Это целый мир, связанный особой философией, он открывает историю донских казаков с неожиданной стороны.