Поисковый отряд «Миус-фронт» открыл «Вахту Памяти – 2025» раскопками в Куйбышевском районе

Ростовская область, 25 февраля 2025. DON24.RU. Отряд поисковиков объединения «Миус-фронт» открыл «Вахту Памяти – 2025» раскопками на месте боев Великой Отечественной войны в Куйбышевском районе. В этой экспедиции принял участие и корреспондент газеты «Молот».

Каждый поисковый выезд начинается с разведки. Локацию нам подсказал местный житель Алексей, который обнаружил лежащие на поверхности человеческие кости. Вероятно, их вымыло осенними дождями. Впрочем, такой находкой здесь, на берегах Миуса, никого не удивишь. В иных местах кости лежат свободно, нужно только смотреть под ноги.

Автор фото: Александр Оленев, «Молот»

По данным академика Геннадия Матишова, число безвозвратных потерь Красной армии на этих рубежах достигает 816 тысяч. Поднята и похоронена едва ли половина из них. Остальные остались лежать там, где приняли последний бой. Найти их, постараться идентифицировать и с честью предать земле – дело поисковых отрядов.

Добраться на место раскопок тоже непросто. Колонна легковых машин осторожно преодолевает глубокие колеи в зимнем лесу, который вырос здесь после войны. В 1940-х годах тут была степь, через которую наступали наши штурмовые отряды. Мы поглядываем вперед, там, на высотах правобережья Миуса, располагались немецкие позиции. Оттуда было удобно расстреливать наступающих.

Следующая задача – разжечь костер в зимнем лесу. Температура –10 °С мало похожа на курорт. Верхний слой земли промерз на штык лопаты, приходится поработать киркой, чтобы его пробить.Автор фото: Александр Оленев, «Молот»

Металлоискатели постоянно издают треск – земля буквально нашпигована осколками. Кости бойцов находим сразу. Даже сейчас, по прошествии десятков лет, сохранилась линия окопов. Здесь солдаты приняли последний бой.

Первым мы выкапываем череп мужчины. У него пробита височная кость. Сохранились крупные здоровые зубы, на одном из которых закреплена фикса (по моде тех лет). Остальной скелет – под большим деревом, выросшим в окопе. Тут же находим остатки ботинка с костями пальцев внутри. На подошве надпись по-английски: они доставлены по ленд-лизу союзниками. Рядом лежат трехгранный штык и граната. Боец не успел вступить в бой, он был убит в окопе попаданием мины.

Кроме оружия много предметов быта. Пачка лезвий «Нева», две фляги, бензиновая зажигалка и перочинный ножик с карандашом. Им боец писал письма своим родным.

Автор фото: Александр Оленев, «Молот»

«Сегодня подняты останки семерых красноармейцев, предметы амуниции и вооружения. В раскопках приняли участие около 20 человек, это участники отрядов «Миус-фронта», Федеральной службы судебных приставов «Наша Победа», а также реконструкторы из Красного Сулина. Мы планируем продолжить раскопки весной. Найденные останки будут перезахоронены с воинскими почестями на мемориале «Самбекские высоты» в августе, когда будет отмечаться дата освобождения Ростовской области», – рассказал «Молоту» руководитель экспедиции Александр Горешняк.

Когда мы уезжали, место раскопок накрыла снежная пелена. Снежинки с шорохом ложились на сухие листья, и нам словно слышался прощальный шепот лежащих здесь солдат: «Вернись! Разыщи меня скорее!»

Нецензурная брань, коррупция и кража холодильника, или адвокатские истории Владимира Лившица

Ростовская область, 4 февраля 2026, DON24.RU. В Донской государственной публичной библиотеке в Ростове-на-Дону прошла встреча с известным адвокатом Владимиром Лившицем. Он представил свою книгу «Защита Лившица» – сборник рассказов, написанных в разное время и основанных на реальных делах из его практики. Истории оказались настолько популярны среди юристов, что их цитировали в реальных судебных процессах другие адвокаты и даже прокуроры.

Владимир Лившиц и главный редактор ИА «ДОН 24» Виктор Серпионов

Фото: Елизавета Ростовская

На обороте книги есть предупреждение о наличии нецензурной лексики. Это сделано не случайно: во-первых, так требует закон, а во-вторых, это своеобразный маркетинговый ход.

«Хочу сказать, что брани как таковой здесь нет. То есть никто не ругается, но замечательные слова, которые существуют в русском языке и которые я стесняюсь устно произносить просто потому, что они эстетически звучат не очень хорошо на сцене, а на письме – самое то!» – рассказывает автор книги.

Каждый интеллигент в душе писатель

Владимир Львович признается, что никогда не стремился к писательству и даже сейчас не может назвать себя писателем. Однако он считает, что любой интеллигентный человек в какой-то степени писатель, поскольку способен излагать свои мысли письменно.

Даже простое желание закурить можно выразить так, что оно превратится в литературу: «Эх, закурить бы, подумал шофер, подъезжая к бензоколонке…Покойному было двадцать пять лет». Вот вам и литературное произведение с социально значимым, острым и драматическим сюжетом.

«Что уж говорить об адвокате, который всегда находится в центре какой-нибудь драматической истории и вынужден об этом писать», – отметил Владимир Лившиц.

А можно и так: берешь анекдот, пересказываешь, приукрашиваешь, добавляешь соответствующую сюжету лексику, записываешь, редактируешь – и вот тебе шедевр!

«Просто, как валенки», – отметил Владимир Львович.

Не только пишет, но еще и рисует

Оказалось, Владимир Лившиц причастен не только к тексту своей книги, но и к ее оформлению. Небольшая иллюстрация на четвертой странице тоже создана им.

Перед публикацией выяснилось, что в книге осталась одна пустая страница, что стало проблемой для издательства, поскольку в печатном листе восемь страниц, а их общее количество в книге должно быть кратно восьми или 16. Тогда Владимир Львович, со свойственной ему находчивостью, предложил добавить страницу с его собственным рисунком. Получив добро, он отправился в ближайшее кафе, где попросил ручку с карандашом, и вскоре на свет появилась замечательная иллюстрация.

Автор рисунка: Владимир Лившиц

Фото: Елизавета Ростовская

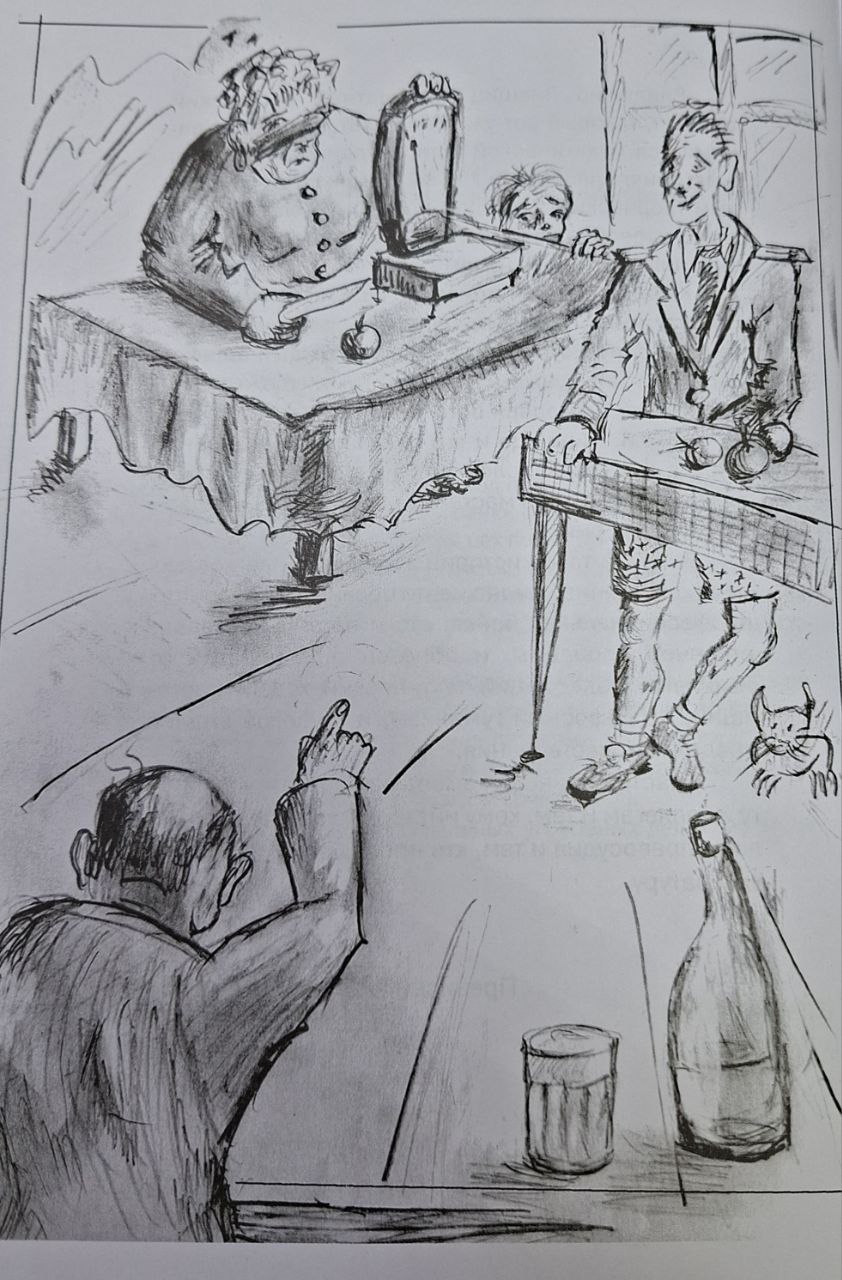

На рисунке изображена женщина с чуть сползшей повязкой на глазах. В одной руке она держит меч правосудия (больше похожий на нож), а другой придерживает механические весы. Это авторская интерпретация образа Фемиды. Рядом с ней стоит молодой прокурор – его юность выдает то, что вместо брюк на нем пока только нижнее белье.

По словам автора рисунка, эти двое «пытаются добыть истину», которая стоит тут же в зале. На столе перед ними лежат яблоки, они же доказательства по делу, которые герои пытаются поделить. Однако им мешает третий персонаж, грозно указующий в их сторону пальцем. Вероятно, так Лившиц изобразил адвоката.

«Заметьте, он ближе всех находится к истине», – подмечает Владимир Львович.

Также под столом, рядом с прокурором, сидит кот. Однако, в отличие от работ Босха, здесь этот зверек не несет дьявольского символизма. Как пояснил художник, кот появился лишь для того, чтобы заполнить пустое пространство рисунка.

Когда рассказы участвуют в судебных процессах

Рассказы Владимира Лившица не только увлекательны, но иногда находят неожиданное применение. Некоторые адвокаты используют их в судебной практике.

Например, в рассказе «Немного джаза» вор выносит из квартиры через пролом в потолке, сделанный сантехниками, телевизор и холодильник «Зил», вес которого примерно 110–120 кг.

« Я усомнился в том, что через отверстие диаметром 30 см при пятиметровых потолках можно вытащить холодильник «Зил». К счастью, тогда были народные заседатели, которые сказали: «Да, вообще нельзя». В итоге подсудимого оправдали», – рассказал Владимир Лившиц.

Позже в Таганроге знакомый гособвинитель поделился с Лившицем забавным случаем. Один адвокат, защищая клиента, в похожем деле о краже холодильника через пролом в стене сослался на рассказ «Немного джаза» как на судебный прецедент, на что судья ему сказала: «Лившица из себя не стройте». Это не единственный пример, когда творчество писателя становилось частью судебного разбирательства.

Неожиданная реклама от прокурора

На одном из судебных заседаний адвокат Владимир Лившиц готовился к ответному слову, конспектируя важные моменты из речи прокурора. Внезапно он с удивлением понял: прокурор дословно зачитывает текст из его собственного рассказа. А звучал он так:

«Некоторые циники от юриспруденции утверждают, что гражданские дела выигрывает тот, кто лучше соврет. Я категорически не согласен! Такие утверждения создают ложное представление о судопроизводстве и дезориентируют граждан, желающих отстаивать в суде свои права и законные интересы. Любому практикующему адвокату известно, что хорошо соврать – это лишь первая половина пути к успеху. Вторая половина – сделать так, чтобы этому поверили. И если первая половина относится к области науки, то вторая – это уже искусство. Что касается науки, то здесь все просто: в одну руку берешь норму права (в качестве общего правила), в другую – рассказ клиента (в качестве частного случая) и нахлобучиваешь одно на другое. Если не получается, то добавляешь нужные детали или убираешь ненужные. Это называется построение силлогизма и относится к формальной логике, которую проходят на первом курсе университета. С искусством посложнее. Тут главное – не перепутать, что и в какую руку положить. Я имею в виду, конечно, доказательства и их использование в ходе рассмотрения дела в суде».

После этого обвинитель указал на автора этих строк, то есть на Владимира Лившица и заявил: «И как можно после таких слов верить этому человеку?»

Владимир Львович поблагодарил прокурора за невольную рекламу и объяснил, что цитата вырвана из иронического контекста. Это был рассказ «Кобелиная песня», повествующий о том, как стаффордширский бультерьер съел пекинеса, и ирония заключалась в том, что реальный процесс больше напоминал «Ледовое побоище», где результат определялся не фактами, а административным ресурсом сторон. При таких обстоятельствах было уже неважно, кто кого съел – важно лишь, у кого «хвост длиннее».

Взгляд на коррупцию

«Коррупция в России всегда была и будет предметом глубокой озабоченности. Озабоченность проявляют все: министерства и ведомства, управления и департаменты, отделы и службы, должностные лица и граждане. Равнодушных тут нет», – с этих строк начинается рассказ «Принц и Нимфа».

Юг нашей необъятной, и особенно Ростовская область, в общественном мнении часто считается регионом с высоким уровнем коррупции. На вопрос о том, какова отличительная особенность коррупционных схем на Дону, Владимир Лившиц ответил, что они ничем принципиально не отличаются от аналогичных на Кубани или на Неве.

«Нынешняя кампания по борьбе с коррупцией, так же как все предыдущие и все последующие, может привести к системным изменениям, а может и не привести», – подытожил адвокат.