«Молотовский четверг»: Данил Корецкий – об «Антикиллере», Гоше Гуценко и тюремных татуировках

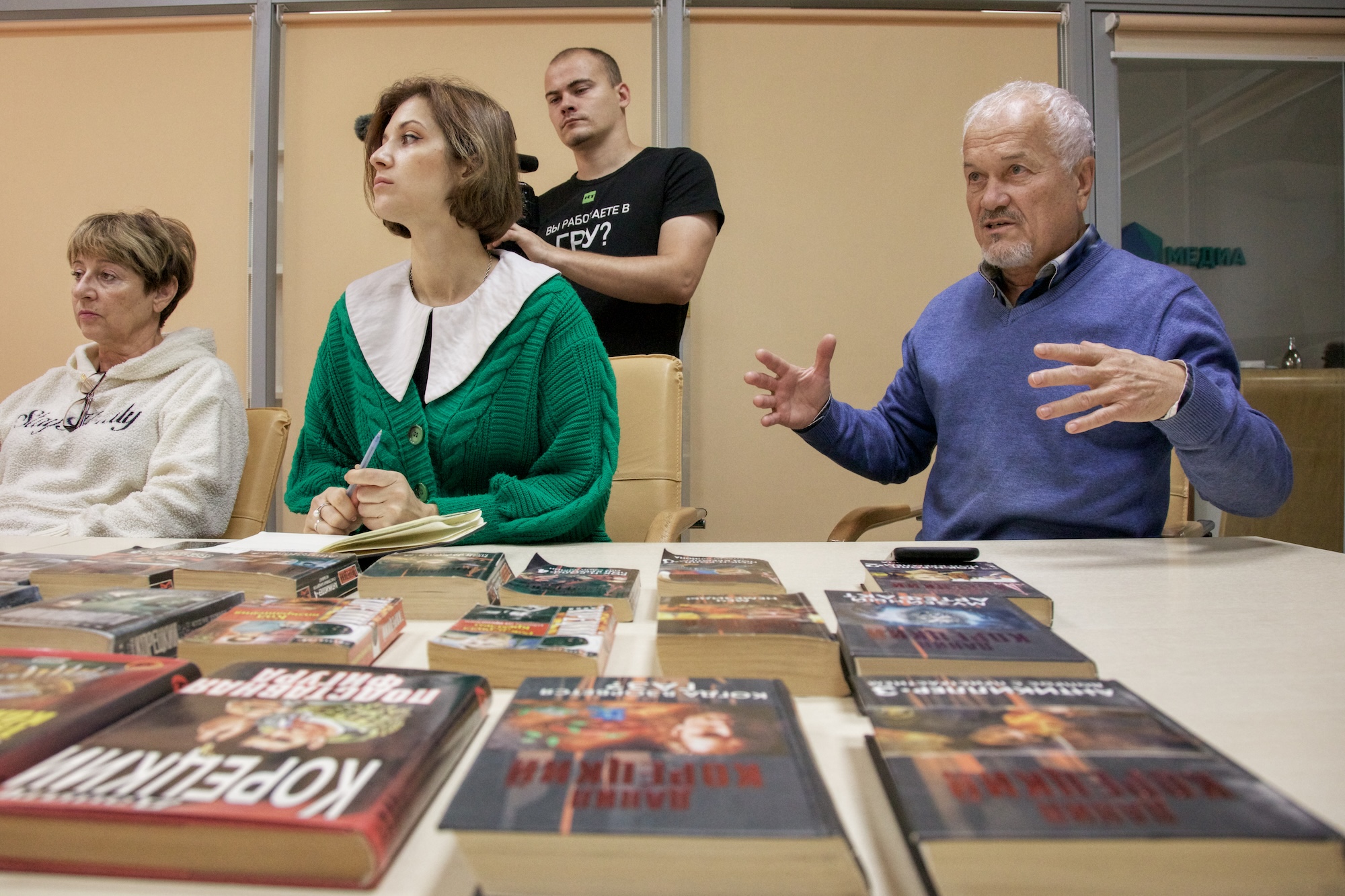

19 октября 2023. Ростов-на-Дону, DON24.RU. Гость «Молотовского четверга», автор серии криминальных романов, создатель города Тиходонска, так разительно напоминающего Ростов-на-Дону, известный писатель и сценарист, полковник милиции в отставке Данил Корецкий рассказал корреспондентам газеты «Молот», информагентства и телеканала «ДОН 24» об армалогии, своих источниках информации, экранизации романов и отношению к Гоше Куценко.

Вооружен – значит...

– Данил Аркадьевич, начнем нашу беседу с вопроса об оружии. Оно неизменный атрибут каждого вашего произведения. Откуда такое доскональное знание устройства и особенностей применения – от армейского ножа и винтовки до установки для запуска баллистических ракет?

– В далеком 1967 году, сразу после поступления на юридический факультет Ростовского госуниверситета, я не поехал на море, как нормальные студенты, а стал читать учебник по уголовному праву. Обратил внимание на формулировку правовой нормы «Незаконное, без соответствующего разрешения, ношение кинжалов, финских ножей, кастетов и иного холодного оружия» и задался мыслью: разве могут существовать какие-то разрешения на ношение финок или кастетов? С этого вопроса и началось… Всю научную жизнь я занимался вопросами правового режима оружия, его криминального и контркриминального использования. В результате появилось новое учение «Криминальная армалогия», 13 моих предложений вошли в законы и правоприменительную практику, пришлось проводить служебно-уставную экспертизу по факту применения оружия сотрудниками милиции, который описан в «Антикиллере» и попал в фильм. А в реальной жизни сержант Т., которому прокурор просил 12 лет, был освобожден в зале суда. Да и до сих пор консультирую следствие, когда ко мне обращаются по оружейным вопросам. За эту работу я награжден медалью Академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН) «За заслуги в развитии вооружения и ракетной техники» и именным оружием. А монография «Криминальная армалогия» выдержала два издания, второе вышло значительным тиражом. На одной обложке мое фото с пистолетом, мне тогда было 24 года, я работал в прокуратуре Кировского района Ростова-на-Дону вместе с такими легендарными следователями, как Лев Лазаревич Лившиц, Виктор Иванович Шевченко, Галина Ушникова, мой наставник Юрий Ермаков, и другими.

«Молотовский четверг» с Данилом Корецким. Фото: Никита Юдин

«Молотовский четверг» с Данилом Корецким. Фото: Никита Юдин

– По вашему мнению, поможет ли обуздать преступность наличие огнестрела у рядового гражданина?

– Огнестрел у рядовых граждан уже есть – ружья, карабины, это короткоствола нет, за исключением эрзац-оружия травматического действия. Но если в чем-то оружие гражданину помогает, то только сесть в тюрьму. Теория необходимой обороны практически сведена к нулю правоприменительной практикой. Я консультировал адвокатов по нашумевшему делу студентки юридического вуза Лотковой, которая применила травмат в московском метро против напавших на ее спутников хулиганов. Правила и дистанция применения были соблюдены, но резиновый шарик пробил грудную клетку нападавшего. Случай! Но ее осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как можно иметь подобный умысел, используя сертифицированное средство самообороны, которое заведомо не предназначено для такого результата? Но прекрасно характеризующаяся студентка была осуждена к реальному лишению свободы, хотя потом освободилась условно-досрочно.

– Говорят, по вашим произведениям можно изучать работу правоохранительных органов. Верно?

– Мои книги – это, прежде всего, художественный вымысел. Представьте, что если бы старинный замок разобрали на камни и из них сложили новое здание. Старина и натуральность выглядят правдоподобно, но это новодел! Литература имеет свои законы: увлекательность, победа добра над злом, обязательный хеппи-энд… Если описывать реальность, читатели разочаруются, ведь в основном борьба с преступностью – это рутинная работа. Примитивные люди совершают примитивные преступления, которые буднично раскрываются. Ни перестрелок, ни погонь… Но есть редкие интересные моменты, которыми и насыщаются книги и фильмы. Многие оперативные сотрудники находят в описываемых мною историях сходство с реальными делами. Это неудивительно: я сам работал на следствии и много общался с практическими работниками. За годы работы в РЮИ МВД я выпустил примерно 11 тыс. офицеров и около 2000 гражданских юристов, руководил диссертациями 36 кандидатов наук, около 400 человек защитили диссертации в диссертационном совете, где я был председателем.

В книге «Менты не ангелы, но...» реальные истории мне рассказывали оперативники. Упомянутый в «Антикиллере» взрыв «Мерседеса», при котором уцелел хозяин (не сработал основной заряд), – реальный, один из моих учеников лично выезжал на этот случай, и, как он думал, на несколько других – вымышленных. Но большинство убийств по мотивации и обстоятельствам схожи друг с другом.

Журналисты холдинга «Дон-медиа», главный редактор ИА «ДОН 24» Виктор Серпионов (справа) на «Молотовском четверге». Фото: Никита Юдин

Казнить нельзя?

– А как со смертной казнью? В романе «Привести в исполнение» вы подробно описали работу сверхсекретной специальной группы МВД «Финал», которая приводила в исполнение смертные приговоры. Откуда такие сведения, ведь это гостайна?

– Действительно, когда я писал эту вещь, надо было собирать сведения по крупицам. За 30 лет службы я встречался со многими сотрудниками, некоторые имели отношение к исполнению приговоров. А один мой сослуживец, чрезвычайно интересный человек, работал под началом Лаврентия Берии, ходил в тыл врага, входил в исполнительскую группу, хотя говорить об этом не любил. Когда писал, коллеги говорили: тебя за такую книгу выгонят из органов. А за что? Разве то, что приговоренных к расстрелу расстреливают, это гостайна? Так и получилось: никто меня не выгнал, наоборот, за эту книгу я получил литературную премию министра внутренних дел. Разумеется, некоторые нюансы на страницы не попали, например место расположения «финальной точки» вымышлено. И вообще, любые совпадения с реальностью – случайны.

– Вы возглавляете комиссию по вопросам помилования на территории Ростовской области. Много ли осужденных достойны прощения государства?

– Совсем немного. Ходатайства пишут, как правило, те осужденные, которым надо не снижать меру наказания, а наоборот, добавлять ее.

Данил Корецкий и главный редактор газеты «Молот» Каролина Стрельцова на «Молотовском четверге». Фото: Никита Юдин

Дядя-герой

– Правда ли, что родители хотели вам дать имя Дон?

– Да, так звали моего дядю, брата отца. Он был летчиком-истребителем и погиб во время боевого вылета 22 марта 1944 года. Ему было 22 года. Татуировку «Дон» отец набил себе на левой руке, он очень любил брата. Но в загсе в 1948 году отказались регистрировать малыша с таким именем, поскольку его не было в реестре. Тогда мне дали имя Данил, тоже необычное, вопреки классическому имени Даниил.

Отец всю жизнь искал место гибели брата, но в итоге его нашел я. Самолет Як-9 летчика-истребителя Дона Корецкого был сбит на взлете вынырнувшим из облаков «Фокке-Вульфом», который пилотировал известный немецкий ас Альбин Вольф. Самого Вольфа сбил через неделю другой советский летчик на Як-9, и он погиб в том же Псковском озере, где на пятиметровой глубине до сих пор покоится самолет с останками моего дяди. Поначалу я хотел поднять самолет, но попытки привлечь внимание Министерства обороны успехом не увенчались. Могилой Дона Корецкого навсегда осталось дно Псковского озера.

– Вы росли в одном из самых хулиганских районов Ростова – Богатяновке. Какие воспоминания о детстве?

– Наш дом был на Нижне-Бульварной улице, и соседи вокруг были специфические, многие судимые. До сих пор помню женщину с отрубленными пальцами на руке и блатной татуировкой: восходящее солнце с надписью «Север», где число лучей соответствует количеству лет, проведенных за решеткой. Мои сверстники редко ходили в кино и совсем не читали книги, поэтому просили меня пересказывать их сюжеты. Когда я исчерпал запас историй, то начал их придумывать. А потом мне стали заказывать рассказы про революцию, шпионов и прочее. Затем дошло до книг и фильмов. А товарищи детских лет прошли по проторенному пути через места лишения свободы, потом я с ними встречался, один даже читал в «Антикиллере» про себя и своего приятеля. Имел звание особо опасного рецидивиста, но его уже сняли. Я попросил написать воспоминания о жизни и нравах на «зоне», он пообещал, но так и не сделал.

Ростовчанин Данил Корецкий – автор 62 художественных произведений. Фото: Никита Юдин

Ростовчанин Данил Корецкий – автор 62 художественных произведений. Фото: Никита Юдин

«Вайнеры» в подвале

– Поражает ваша феноменальная работоспособность. Каждый год вы издаете по две книги...

– В Сети есть виртуальный фан-клуб читателей Корецкого. Обсуждение каждой новой книги начинается с утверждения: дескать, это написал не Корецкий. Другое суждение: он даже их не читал перед изданием. И третье: исписался, пишет все хуже. На самом деле грех жаловаться, читателей примерно 60–70 миллионов, книги раскупаются хорошо. А пишу по ночам, ложусь спать в 4 утра. Это пошло с тех пор, когда мы жили в маленькой квартирке на Богатяновке, письменный стол был только один. Сын заканчивал домашние задания к 9 вечера, после него за стол садился я. Первые романы были написаны от руки в общих тетрадках. К 42 годам я освоил ноутбук, подаренный мне издательством. Потом научился надиктовывать на диктофон.

– Откуда взялся город Тиходонск в романе «Антикиллер»?

– Названия «Тиходонск» и «армалогия» придумал по моей просьбе доцент Академии МВД, кандидат филологических наук Леонид Щетинин, специалист по ономастике (наука об именах собственных. – Ред.). С армалогией понятно: «арма» – оружие, «логос» – учение. Леонид Михайлович предложил и несколько вариантов имени Ростова, мне понравился Тиходонск. Названия улиц уже придумывал я, и они вполне угадываются ростовчанами. К примеру, Центральный проспект, который выходит на южную трассу, любой ростовчанин определит как Ворошиловский.

Журналист «Молота» Александр Оленев и Данил Корецкий, оставляющий памятную запись в гостевой книге «Молота». Фото: Никита Юдин

Журналист «Молота» Александр Оленев и Данил Корецкий, оставляющий памятную запись в гостевой книге «Молота». Фото: Никита Юдин

Дверь в тайну

– Поговорим о фильмографии. Правда ли, что вы сыграли роль в одном из сериалов, снятом по вашим книгам?

– Да, меня пригласили сыграть эпизодическую роль генерала Ефимова в сериале «Рок-н-ролл под Кремлем», снятом режиссером Евгением Сологаловым. После этого я понял, насколько тяжел актерский хлеб. И процесс съемок гораздо сложнее, чем кажется извне. Еще была кинотрилогия «Антикиллер» режиссера Егора Кончаловского с Гошей Куценко в главной роли. Мне нравится актерская работа Гоши Куценко, сыгравшего роль опера Лиса в «Антикиллере». Этакий полумент-полузэк, есть такие типажи.

Есть сериал «Оперативный псевдоним», где я написал сценарий в соавторстве с режиссером Игорем Талпой. Кстати, в Ростове киношникам было очень комфортно работать. Ростовчане очень открыты, с удовольствием и бескорыстно помогают съемкам. В столицах, а тем более за рубежом за все съемки приходится платить.

– Над каким сюжетом вы работаете сейчас?

– Не так давно товарищ прислал фотографию из старого Дамаска, этому городу 7000 лет. На снимке изображена дверь, которой 1000 лет. Куда ведет эта дверь? Может, за ней скрывается новый сюжет?

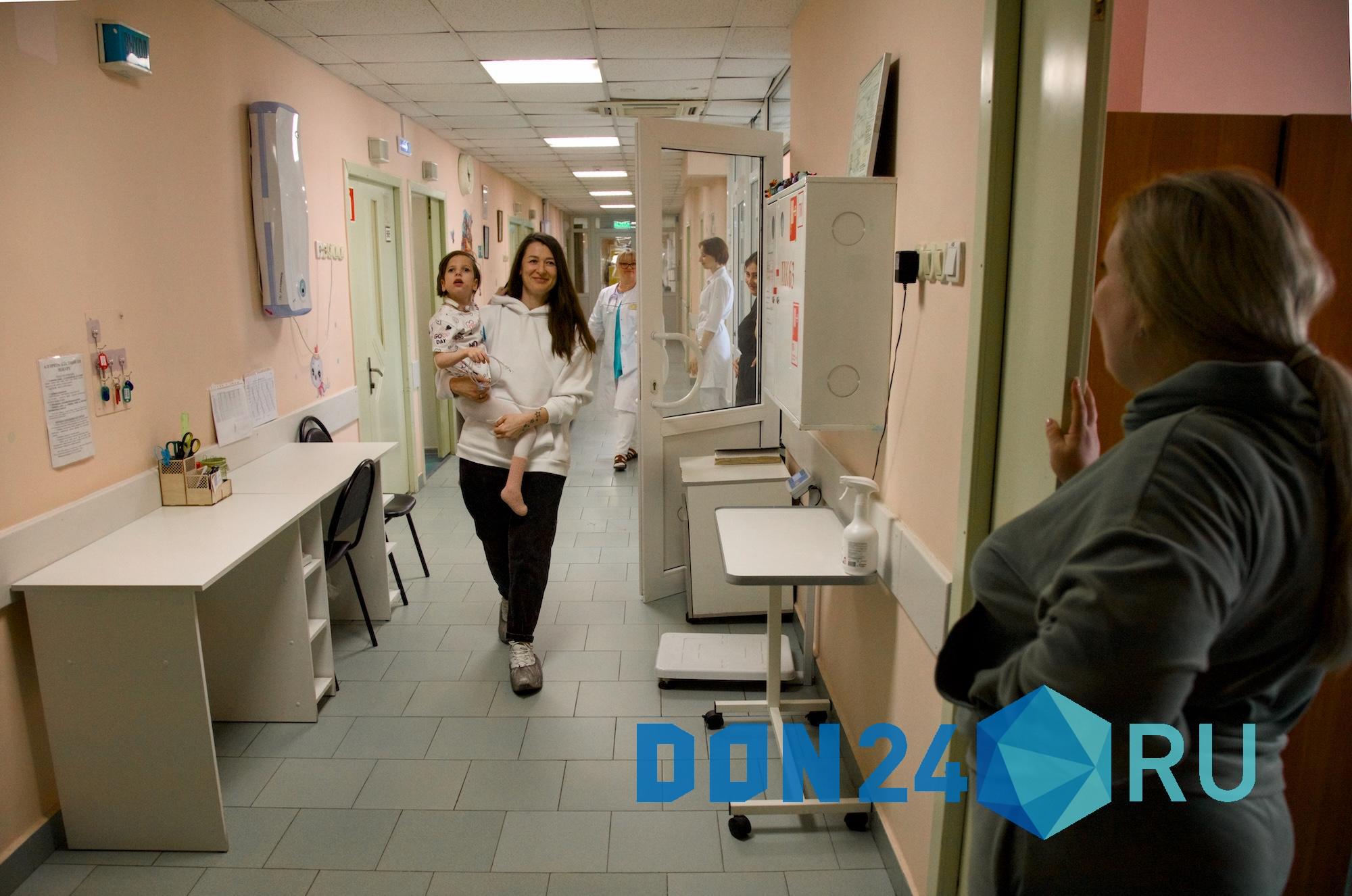

В шаге от смерти: как в Ростове ухаживают за тяжелобольными детьми

Ростовская область, 9 апреля 2025. DON24.RU. В Ростовской области более 390 детей находятся на грани жизни и смерти. Для оказания им помощи пять лет назад на базе Областной детской клинической больницы Ростовской области открылось отделение паллиативной медицинской помощи детям с функциями выездной патронажной службы. Аналогичных условий для оказания медпомощи неизлечимо больным детям на Дону нет. Редакция ИА «ДОН 24» побеседовала с медперсоналом отделения и родителями маленьких пациентов.

Паллиативный статус и функции стационара

Паллиативный статус – это состояние человека, у которого диагностировано хроническое неизлечимое заболевание и при этом исчерпаны возможности лечения. Лечение больше не может быть нацелено на выздоровление пациента. В 90% данный статус получают дети, имеющие поражения ЦНС в той или иной форме: генетический, врожденный, посттравматический паллиатив и др. На втором месте по числу случаев получения паллиатива находится онкология, на третьем – генетика, все остальные причины относят к категории «прочие». Туда входят травмы, инсульты и др.

В донском регионе на сегодняшний день 397 детей нуждаются в паллиативной помощи, всех их наблюдают ростовские врачи. Само отделение рассчитано на пребывание 20 пациентов. В нем имеются отдельные палаты для мамы и ребенка, общие палаты, а также реанимационные палаты. Последние предусмотрены для детей, нуждающихся в респираторной поддержке, ИВЛ, кислороде или находящихся на энтеральном питании, а также для послеоперационных детей.

«Функция стационара – это коррекция противосудорожной терапии, наложение гастростом, трахеостом (трубок) либо перевод из онкоинститута или иных онкологических учреждений федерального уровня», – рассказывает заведующая отделением Виктория Кешишян.

По ее словам, в стационар также могут попасть дети, которые уже наблюдаются у врачей, но для которых порой возникает необходимость нахождения в стационаре.

«Это происходит по согласованию с участковой службой – медицинской организацией, наблюдающей за маленьким пациентом по месту жительства. Далее согласовываем даты и стараемся принять его. Все зависит от причины, по которой ребенку необходимо лечь в стационар», – уточняет врач.

У каждого родителя имеется возможность в течение года положить ребенка в больницу на 21 день ради «социальной передышки».

«Для родителей, у которых есть еще дети или имеются семейные трудности, есть возможность положить ребенка в стационар и заниматься решением проблем. То есть положить не из-за того, что ребенку плохо в данный момент и необходимо лечение, а именно для передышки», – рассказывает Виктория Кешишян.

Срок нахождения детей в больнице не ограничен, дата выписки всегда индивидуальна. В больнице могут находиться не только дети, но и их родители – все по желанию. Находясь в отделении, родители могут получить психологическую помощь, а также обучиться правильному уходу за ребенком.

В день нашего посещения в отделении находились 19 детей. Самому маленькому пациенту – два месяца, а старшему скоро исполнится 18. По словам врачей, скоро его «передадут во взрослую паллиативную службу».

«У нас хороший процент выписки детей. Мы их поддерживаем дома, для этого есть на базе областной детской больницы резервный фонд для приобретения оборудования, медицинских изделий. Чтобы дети, ожидающие закупку приборов, были обеспечены на это время из резерва. Это ускоряет их процесс выписки», – делится Виктория Кешишян.

Врачи ведут статистику, у них имеется реестр паллиативных детей в области.

«Мы знаем, кто куда выехал и где лежит. Даже если ребенок поступает в какой-то из других стационаров, мы получаем эту информацию», – рассказывает заведующая отделением.

В отделение также попадают дети из интерната. По словам Виктории Кешишян, в Азовском доме-интернате есть койки – официальные, для паллиативных детей, в количестве 65 штук. Все дети наблюдаются там, но периодически по той или иной причине попадают в ростовское отделение.

Здесь нет случайных людей – о персонале

Дефицит кадров в медицине прошел мимо паллиативного отделения. Несмотря на сложность в работе, специалисты приходят сюда и остаются надолго.

«Это своеобразное отделение, но здесь нет случайных людей. Это отделение для людей, которые пришли сюда осознанно. Многие здесь работают со дня его основания. Здесь должно быть понимание, что это работа и что этим детям кто-то должен помочь и обеспечить им должный уровень качества их жизни, чтобы им было комфортно не только здесь, но и дома», – делится Виктория Кешишян.

На сегодняшний день в отделении открыта лишь одна вакансия – клинический психолог, но его отсутствие врачи не особо замечают. Многие его функции закрывает штатный психотерапевт. К ней за помощью обращаются как родители, так и сам медицинский персонал.

«Я чаще обращаюсь к психотерапевту, потому что беспокоюсь за состояние своих коллег. Укомплектовать данное отделение в начале нашего пути было очень тяжело. Мы стараемся не только обеспечить сестринский уход, но и дать заботу, ласку, внимание. Дети часто узнают медсестер по голосу, ребенок, будучи слепым, чувствует, кто к нему заходит», – рассказывает старшая медицинская сестра Марина Лисовая.

Нередко сотрудники сталкиваются с профессиональным выгоранием. В такие моменты важно поддержать специалиста и помочь ему.

«Когда открывалось отделение, никто не знал, как это будет работать. Главное было – начать. На данный момент мы укомплектованы полностью, медсестрами здесь работают девочки с опытом свыше 15 лет. В основном здесь работают бывшие сотрудники реанимаций, педиатрических отделений», – добавляет Марина Лисовая.

К сожалению, молодежь не всегда готова задержаться в отделении. Студенты медвузов часто пугаются пациентов.

«Мы объясняем, что наши пациенты – колоссальный опыт в их жизни. То есть после работы у нас им дальше будет намного проще. Та же педиатрия, реанимация, т. е. у нас много функций, которые студент может освоить. Некоторые поддаются уговорам, но ненадолго. У многих начинается страх, возникает боязнь и стресс оттого, что ребенок умер, а мы ничего не сделали. А мы очень много сделали!» – делится старшая медсестра.

Она добавила, что будущим медикам тяжело пропускать все через себя. При этом часть из них все-таки задерживается. Так, например, два реаниматолога попали на работу в отделение, еще будучи студентами-целевиками, сейчас они продолжают трудиться, отрабатывая контракт.

Смерть пациентов и зарплата медиков

Для работников паллиативного отделения деньги находятся далеко не на первом месте.

«Конечно, зарплата – это немаловажный аспект, мы все прекрасно понимаем. При этом нужно сказать, что люди, которые работают в медицине, не просто так сюда пришли. То есть человек, если он любит свою работу, будет работать», – рассказывает медсестра Елена Петухова.

Медицинские сестры выполняют важную роль в отделении, ведь в большей степени дети, находящиеся здесь, нуждаются в уходе.

«Их жизнь зависит от качества ухода. Почему страдают дети дома? Не потому, что мама не хочет ухаживать, она просто не знает, как это делать правильно. Здесь большую часть вкладывают в этого ребенка, в продолжительность его жизни, в качество и комфорт – именно медсестры, которые находятся с больными круглосуточно, не отходя от них. Да, от доктора зависит правильно назначенное лечение, но основа заключается в уходе, внимании, заботе – это именно работа команды медсестер», – рассказывает заведующая отделением.

Сложным этапом в работе медицинского персонала является смерть пациента. Особенно тяжело это переживают медсестры, которые ухаживали за ним.

«За пять лет работы я потеряла большое количество пациентов. Первого пациента я запомнила навсегда. Он был очень маленький, у него были несовместимые с жизнью пороки, и поэтому короткий был срок жизни. Его к нам привели, и буквально на третьи сутки он ушел от нас», – делится Елена Петухова.

Медсестры очень много взаимодействуют с детьми. Они их купают, меняют белье, кормят и даже стригут ногти. В процессе всех этих занятий они общаются с ребенком. Пациенты узнают «своих» медсестер по голосу. Некоторые даже называют их мамами.

«Есть очень много пациентов, к которым мы на самом деле привязываемся. За которых мы очень переживаем, потому что они у нас, бывает, по полгода и по году лежат. Мы действительно относимся к ним как к родным. Для преодоления сложностей в работе имеется психологическая комната разгрузки», – рассказывает Елена Петухова.

По словам заведующей, все дети разные: крайне тяжелые, у которых уровень сознания и степень поражения ЦНС не позволяет им говорить, видеть, слышать, а есть те, которые стали паллиативными в виду какой-то ситуации, то есть они не родились такими, а заболевание привело к присвоению этого статуса. Важно найти правильный подход к каждому ребенку и к его родителям.

«Мамы чувствуют, что они не брошены»: о работе выездной службы

При отделении также имеется выездная патронажная служба. В основном бригада состоит из двух человек – водитель и врач. По необходимости на место может выехать медсестра для забора анализа и иных манипуляций. В сложных случаях выезжает и заведующая отделением Виктория Кешишян. Территория, которую охватывает выездная служба, широка. Она включает в себя Егорлыкский район, Донецк (РО), Красный Сулин, Новошахтинск, Родионово-Несветайский район, Октябрьский район, Новочеркасск, Аксай и Аксайский район, Таганрог, Матвеево-Курганский район, Неклиновский район, Мясниковский район.

«Основное во время выезда – психологическая поддержка, чтобы мамы чувствовали, что они не забыты государством, медициной, окружающими людьми. Я звоню, предупреждаю, что приеду завтра или через три дня, договариваюсь о встрече. Приехав, смотрю на ребенка, общаюсь с мамой, корректирую лечение ребенка, что-то подсказываю. Некоторые дети находятся дома, имея трахеостомы и гастростомы – специальные приспособления, в частности для дыхания. Нужно четко контролировать, чтобы мама соблюдала режимы асептики и антисептики», – рассказывает врач-педиатр Ярослав Пономаренко.

Врач, находясь дома у больного, считает количество флакончиков с дезраствором, используемым для промывания тех или иных зондов. Он это делает не с целью «контрольной миссии», а чтобы подсказать, как будет правильнее.

Также врач на выезде корректирует питание ребенка, смотрит, прибавил ли он в весе.

«Мамы чувствуют, что они не брошены», – добавляет Ярослав Пономаренко.

Некоторые дети, проживающие на территории области, находятся дома на ИВЛ. К ним по необходимости выезжает на место реаниматолог, меняет параметры аппарата и др. Также выездные бригады имеются в Шахтах, Волгодонске и Сальске – по одной в каждом городе.

Герои без белых халатов

Мамы детей с особенностями – настоящие героини. У них учатся даже сами врачи. Мамы рассказывают медперсоналу, как кормят малышей, высаживают, занимаются ими дома.

«Мы на них смотрим и потом применяем здесь. Потому что мама находится с ребенком в непрерывном контакте», – рассказывает Виктория Кешишян.

В отделении мамы имеют возможность обрести новые знакомства. Здесь может зародиться настоящая дружба, например, так случилось с Валентиной Корякиной и Галиной Калашниковой. Мамы познакомились осенью, когда лежали в больнице с дочерьми, их палаты находились по соседству. Они начали общаться, и зародилась дружба семьями.

У дочери Галины Калашниковой опухоль, которую диагностировали в 2,5 года. Малышка питается через гастростому.

«Из-за того что несостоятелен глотательный рефлекс, она не все глотала куда надо, и часть пищи попадала в легкие, из-за этого возникала пневмония. Сейчас девочка в ротик не получает еду, а получает напрямую, и это перестало случаться», – поясняет заведующая отделением.

Мама уделяет огромное внимание реабилитации ребенка. Она возит дочку на ЛФК, логопедический массаж и др. Все это направлено на вертикализацию ребенка и сохранение глотательных и жевательных рефлексов, потому что малышка в рот ничего, кроме воды, не получает.

У дочери Валентины Корякиной неуточненная миопатия – мышечная слабость. Девочке восемь лет, она яркий и активный ребенок. Может иногда драться и угрожать, когда ей что-то не нравится. Требует внимания родителей и медперсонала, очень эмоциональна.

К сожалению, не все мамы тяжелобольных детей знают о существовании паллиативного отделения. Многие из них обивают пороги поликлиник, платных клиник с целью найти помощь.

«До того как мы сюда попали, ребенок три месяца болел. Я все это время с ней ходила по врачам, ей назначали антибиотики, делали рентген. Мы все время делали ингаляции, каждую неделю сдавали анализы – нам ничего не помогало. Я понимала, что есть воспалительный процесс, а никто не может ребенка вылечить, и, когда мы попали сюда, мне было сложно решиться на операцию. Ребенок был в тяжелом состоянии, я не знала, перенесет она это или нет, но я понимала, что это вопрос жизни и смерти. Теперь, после операции, я понимаю, что мне за ней будет ухаживать легче. Я успокоилась, понимаю, что в хороших руках нахожусь», – делится мама Надежда.

У ее дочери Стеши ДЦП. Малышка родилась недоношенной и несколько месяцев провела в больнице. Ей проводили исследования, и примерно в 1,5–2 месяца ее жизни матери сказали, что есть трудности и диагноз, который приведет к инвалидности.

В первый год жизни Стеши Надежда буквально жила в больницах. Врачи с ужасом смотрели на тяжелого ребенка, и на вторы-третьи сутки малышку отправляли в реанимацию. Находиться в такой больнице сложно было как ребенку, так и матери.

«На нас смотрели косо. Даже мамы с детьми смотрели на меня и ребенка плохими глазами, мол, «нарожали уродов», будто мы виноваты в чем-то. Сейчас впервые за шесть лет ребенка я попала сюда и понимаю, что, когда моя дочь заболеет, я знаю, куда обратиться, и я здесь тоже чувствую себя хорошо. Врачи знают, что делать с ребенком и как ее лечить. Я получаю меньше стресса», – рассказывает Надежда.

Сейчас девочке шесть лет. Она не может говорить, сидеть, ползать. Мать Стеша узнает лишь по голосу, иногда улыбается в ответ. Врачи установили маленькой пациентке гастростому и трахеостому, чтобы она могла спокойно дышать и питаться.

«В нашем отделении находятся дети с крайне тяжелой степенью заболевания, то есть когда у них отсутствуют определенные навыки. Это не те дети, которых вы можете встретить в игровой комнате обычного отделения либо в каком-то игровом уголке, это не те малыши, которые будут бегать по коридору, меняться игрушками, спрашивать, что это. Это дети, прикованные к постели, их нужно принудительно вертикализировать, чтобы у них не было застойных явлений, пролежней. Вы не представляете, сколько усилий необходимо приложить маме для того, чтобы поднять, правильно перевернуть, обработать каждую складку, каждый сантиметр кожи, чтобы она была чистой, увлаженной и не было никаких инфекций», – рассказывает врач-педиатр Анна Яншина.

В самой больнице также есть небольшой духовный уголок. Располагается он в гардеробной. Там в углу собраны иконы со святыми. Все это смастерили сами сотрудники.

«Врач – это посредник между жизнью и смертью. К Богу опозданий не бывает, но врач старается спасти. Больница – надежда», – делится гардеробщица Наталья.

По ее словам, в каждый четверг в больницу приходит батюшка на 15 минут. Обратиться к нему могут родители пациентов всех отделений больницы.

«В конце пути, как правило, мы со всеми ними встречаемся здесь»

Назвать средний возраст, до которого доживает ребенок с паллиативным статусом, тяжело, ведь это зависит от заболевания.

«Больные онкологические приобретают паллиативный статус, находясь в терминальной стадии. Когда понятно, что медицина бессильна и это бессилие в течение года заканчивается печально», – рассказывает Ярослав Пономаренко.

«В конце пути, как правило, мы со всеми ними встречаемся здесь. У каждого длина этого пути разная, поэтому кто-то на терапии обезболивания находится дома, если же ребенок требует инфузионной терапии, гемотрансфузии, мониторинга, его кладут в больницу», – рассказывает Виктория Кешишян.

Немаловажным поводом для отправки пациента на стационарное лечение является состояние мамы. Она может бояться находиться с ним одна в последние дни жизни. В таких случаях врачи не отказывают принять семью в отделении.

«А что делать? Тут мы все, а там она одна с ним», – добавляет заведующая.

При этом специалисты отмечают, что последнее слово за родителем. Насильно ребенка никто в отделение не положит и в госпитализации тоже не откажет. Есть родители, которые хотят, чтобы ребенок до конца оставался дома, в родных стенах.

«Очень много детей дома, детей, которые не коммуницируют, не двигаются, их мама кормит, холит, лелеет, не получая в ответ эмоциональной отдачи. Это в целом еще больший подвиг, чем когда ребенок инвалид, но при этом он улыбается тебе, капризничает, ведет себя как ребенок», – рассказывает Ярослав Пономаренко.

Врач поясняет, что в этом случае речь в основном о детях с органическими поражениями нервной системы, а именно с очень грубыми изменениями или отсутствием части головного мозга.

Медики отмечают, что есть дети, которые доживают до 18 лет и переходят во взрослую паллиативную службу. Как правило, их заболевания тоже связаны с органическим поражением ЦНС.

У ребенка, получившего паллиативный статус сразу после рождения, жизнь, скорее всего, короче.

«Если ребенок признан паллиативным в возрасте нескольких месяцев, значит, у него уже заболевание будет ярко прогрессировать, и, следовательно, жизненный интервал у малыша, скорее всего, будет короче, чем у детей, которые приходят в 8–9 лет», – поясняет Виктория Кешишян.

Вопреки стереотипам, большинство новорожденных, наблюдающихся у ростовских врачей, имеют родителей. Дети-отказники с паллиативным статусом – это чаще всего подростки. В разговоре медики стараются не критиковать родителей, оставивших своих детей, понимая, что уход за ними под силу не каждому.

«Есть те, которые остались без родителей, потому что они оказались им не нужны. Не каждая семья готова жить рядом с таким ребенком. Это очень тяжело, и семьи, которые продолжают жить вместе и ухаживать за ребенком, – сплоченные», – делится Анна Яншина.

Родителей, которые готовы оставаться рядом с ребенком до конца его жизни, необходимо награждать госнаградой, считает врач.

Вероятность дожить до 18 лет и перейти во взрослую паллиативную службу высока у детей, попавших в отделение в возрасте 8–9 лет. Также есть дети, с которых снимают паллиативный статус.

«Это не значит, что ребенок не инвалид. Скорее всего, инвалидность сохранится, но он уже не будет паллиативным. В прошлом году нас радовал Сальск, в котором со многих детей сняли паллиативный статус», – рассказывает заведующая отделением.

Врач пояснила, что чаще всего хорошо поддаются реабилитации дети после ДТП, со спинальными травмами, то есть дети, которые при жизни получили какую-то травму, не онкологическую, не органические поражения. У таких ребят присутствует реабилитационный потенциал, хоть и низкий.

Снятие паллиативного статуса говорит о том, что состояние больного стабилизировалось, появилась положительная динамика, восстановился глотательный и кашлевой рефлекс и прочие.

За пять лет существования паллиативного отделения удалось снять статус с восьмерых детей. Каждая мама надеется и верит, что состояние ее ребенка улучшится или, по крайней мере, не ухудшится.

«Есть ситуации, когда не становится хуже, это круто, это замечательно», — считают врачи отделения.

Все фото в материале: Никита Юдин / don24.ru / АО «Дон-медиа»