Свой эксперт по Марсу, или Сестра донского космонавта о покорении Красной планеты

Ростовская область, 27 августа 2020. DON24.RU. Этим летом с космодромов сразу трех стран запустили аппараты в сторону Марса. Планируется, что прибудут они в феврале 2021 года. Чем вызван такой интерес к Красной планете, узнали у методиста Ростовского музея космонавтики, а по совместительству – сестры космонавта Юрия Усачева Натальи Попович.

У Китая – вопросы к небу

«Здесь и политика, и экология и экономика, и любознательность, – рассказывает собеседница. – Глобальная причина освоения Марса – возможность переселения. По мнению многих ученых, Марс может сыграть роль запасной планеты для человечества. Кроме того, страны отправляют свои миссии с целью разведки полезных ископаемых. Ресурсы Земли ведь не безграничны и постепенно тают. Присутствует и научный интерес, ведь так и нет ответа на вопрос: «Была ли жизнь на Марсе?»

Марсианские хроники июля-2020 выглядят так. 19 июля марсианский зонд «Хоуп» запустили Объединенные Арабские Эмираты, которые воспользовались японской ракетой-носителем. Задача аппарата «Надежда» – изучение погодных условий на Марсе.

23 июля целую космическую станцию под названием «Вопросы к небу» отправил Китай.

30 июля свою миссию на Марс отправило американское агентство НАСА. В составе исследовательской экспедиции марсоход Perseverance, что в переводе означает «Настойчивость», и первый в истории марсианский вертолет Ingenuity («Находчивость»). Это небольшой дрон, с помощью которого ученые оценят возможность полетов на Марсе. Кроме того, аппараты должны взять образцы грунта и доставить их на Землю.

Почему все три запуска произошли почти одновременно? Секрет прост. В июле Земля и Марс максимально сблизились друг с другом. Подобная расстановка планет случается примерно раз в 2 года и 50 суток. Следующее «окно» откроется в 2022 году, и в окрестности Марса уже готовятся вылететь следующие миссии.

С корабля – на Марс

Кстати, раньше других стран на Марс обратил внимание Советский Союз. Еще до полета Юрия Гагарина конструктор Сергей Королев разрабатывал планы полета на эту планету. Советские исследователи в 1971 году запустили на поверхность Марса две станции – «Марс-2» и «Марс-3». Первый аппарат разбился, а второй совершил мягкую посадку и уже через 1,5 минуты после примарсианивания стал передавать данные. Но на планете началась пыльная буря, и «Марс-3» перестал выходить на связь. В середине 1990-х были неудачные запуски «Марса-96» , а в 2011 году – аппарата «Фобос-грунт».

«У России к изучению Марса несколько другой подход. Результаты данных спутников, которые в разные годы передавали аппараты разных стран, уже изучены. Кроме того, роботы следуют четко заданной программе: примарсился, взял пробу грунта, передал данные. Способности анализировать у техники нет. Поэтому в нашей стране ведутся программы по запуску пилотируемых космических кораблей. Первый прототип марсианского корабля был построен в ИМБП РАН при непосредственном участии Сергея Королева. В 2011 году проводился проект «Марс-500» ИМБП РАН в Москве под эгидой Роскосмоса и Российской академии наук при участии Европейского космического агентства (ЕКА). Симуляция полета к Красной планете, проходившая в специально оборудованном наземном комплексе, длилась почти полтора года. Эксперимент проходил в три этапа: 250 суток виртуального перелета с Земли на Марс, 30 – высадка на «марсианскую поверхность» и еще 240 суток – возвращение, из них 10 участники эксперимента провели на «околоземной орбите». Сейчас в РФ строится пилотируемый корабль «Орел». Он будет предназначен для использования в лунной программе, но на нем возможны полеты и на Марс. Первый полет без экипажа запланирован на 2023 год с космодрома Восточный», – рассказывает Наталья Попович.

Пилотируемые полеты – это более серьезная задача. Чтобы доставить экипаж на поверхность Луны или Марса и вернуться обратно, нужен сверхтяжелый носитель. Чтобы сделать его, потребуется лет десять. И все-таки не техника, а человек – самое уязвимое звено длительной космической экспедиции. Ученые рассчитали риск радиационного облучения для экспедиции к Марсу и обратно, которая продлится два года. По их оценкам, суммарный радиационный риск в течение жизни космонавтов независимо от возраста за защитой радиационного убежища мощностью 20 г/кв. см составит 7,5%, а сокращение средней предстоящей продолжительности жизни – 2,5 года.

Сад, который живет на крыше: «Молот» оценил перспективы нестандартного озеленения Ростова

Ростов-на-Дону, 8 апреля 2025. DON24.RU. Подняться на крышу жилой многоэтажки или бизнес-центра, чтобы побродить или посидеть, любуясь декоративной черноплодной рябиной, мелкими ярко-алыми каплями-ягодками кизильника, карликовым живописным вязом, тоненькими березами...

Как ни удивительно, этот сценарий уже возможен в Ростове, где принцип «зеленой крыши» – кровли, частично или полностью засаженной растениями, претворили в жизнь в нескольких зданиях. При каких условиях такие кровли могли бы перестать быть диковинкой на Дону? «Молот» выслушал разные мнения.

Чернозем кровле не друг

С прошлого года в Южном федеральном университете (ЮФУ) стараются выявить оптимальные условия, которые пусть в перспективе, но помогли бы сделать нередкой экосистему зеленых крыш. Двигателем этой работы стал грант Российского научного фонда, выигранный коллективом Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы (Москва), но в орбите проекта и два других российских вуза, в частности ЮФУ.

Вовлекли в начинание специалистов кафедры ботаники Академии биологии и биотехнологии и научно-исследовательской лаборатории «Биогеохимия» ЮФУ, а также студентов. Что уже сделано? В Ботаническом саду ЮФУ построили специализированный стационар, слагаемыми которого стали модели участков «зеленой крыши» с различными по составу почвенными конструкциями.

«Наша цель фундаментальна: в частности, изучить стабильность таких почвенных конструкций, их углеродную нейтральность, да и вообще их способность обеспечивать нормальное функционирование растений на крышах сооружений», – поясняет «Молоту» завкафедрой ботаники ЮФУ, руководитель лаборатории «Биогеохимия», доктор биологических наук, профессор Сергей Горбов.

«Прописать» на кровле зеленые зоны – задача, как автор этих строк уяснила из разговора с Сергеем Горбовым, мягко говоря, не из легких. Ученые ЮФУ, во-первых, посмотрят, как проявляет себе универсальный почвенный субстрат, который одновременно тестируется в Москве и Екатеринбурге. А во-вторых, должны будут разработать региональный субстрат, который оптимален именно для донского климата.

«Поднять на кровлю чернозем не всегда представляется возможным, так как он тяжелый, а крыша должна испытывать минимальную нагрузку. Использовать же торф мы не можем, так как это пожароопасный материал. Поэтому мы долго мудрили, но в конце концов придумали определенный субстрат, который представляется оптимальным, это почвенно-компостная смесь, в которой до 10 компонентов в разных пропорциях», – поделился Сергей Горбов.

Причем окончательные точки над i еще не расставлены: сейчас тестируются различные характеристики этой смеси, а некоторые ее слагаемые – ноу-хау донских исследователей.

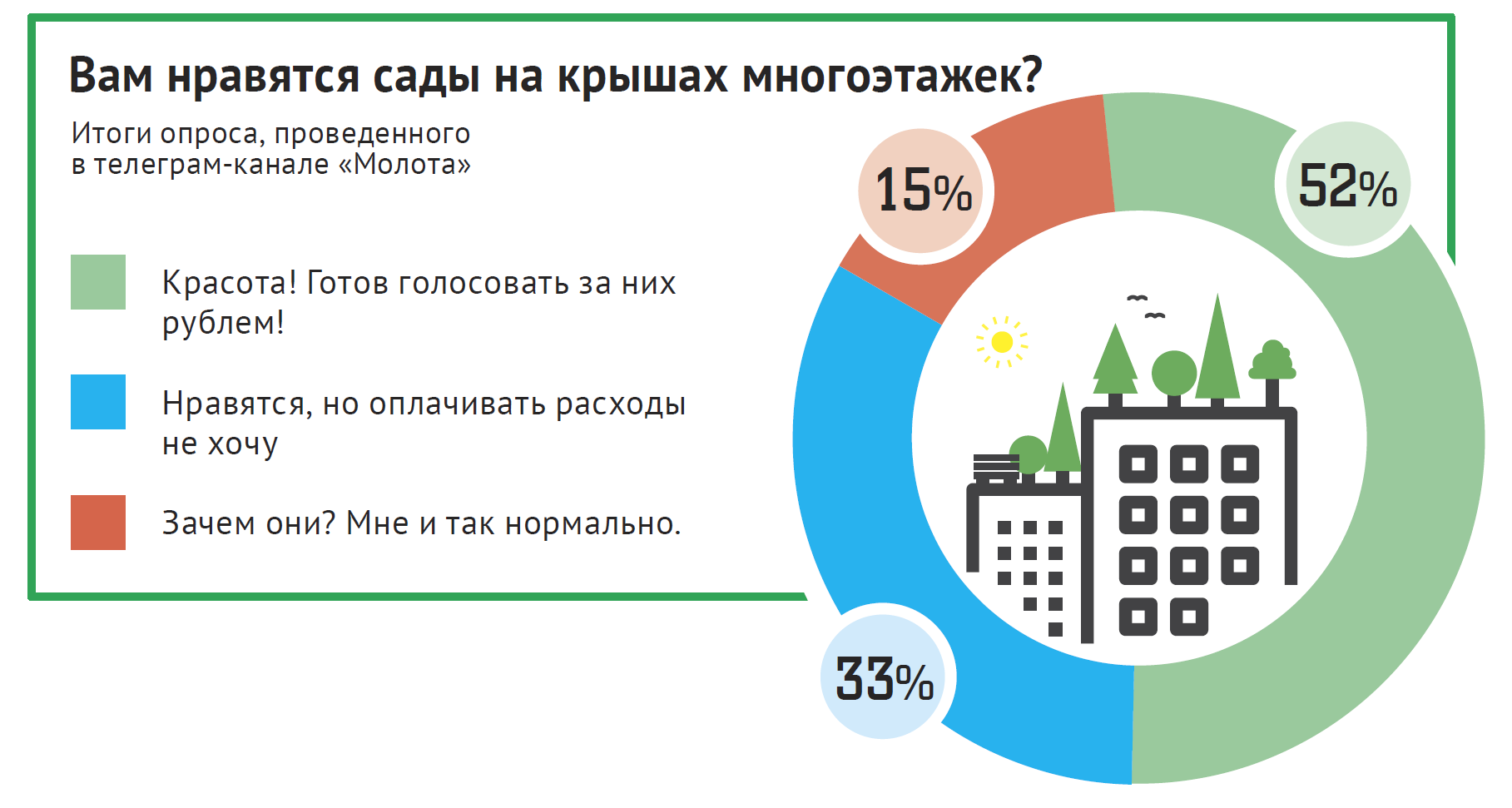

Инфографика Екатерины Гречко, «Молот»

Инфографика Екатерины Гречко, «Молот»

Тысячелистник в деле?

Совсем скоро в стационаре в Ботсаду начнется высадка растений, сейчас ученые определяются с тем, чему отдать предпочтение.

«В отношении того, что должно расти в региональном субстрате, у нас до сих пор кипят дискуссии. Мы уже отмели молочаи, еще рассматриваем отдельные виды тысячелистника. Точно высадим злаки и многолетники из других семейств. Но при этом одна из наших стержневых установок: мы не хотим, чтобы наше исследование было оторвано от реалий и осталось лишь чем-то на бумаге, – эмоционально говорит Сергей Горбов. – Поэтому отдаем предпочтение не экзотике, пусть и эффектной, а растениям, которые будет реально найти в питомниках на юге России в искомом количестве».

Наконец, озеленение крыш хорошо и тем, что поможет сделать микроклимат как в конкретных зданиях, так и в городах в целом комфортнее, увеличит площади, не запечатанные асфальтом и бетоном.

«Пока эти практики затратны и кажутся фантастикой, но технологии не стоят на месте. В перспективе можно будет добиваться затенения участков кровли теми или иными конструкциями. Но акцент, как мне кажется, нужно ставить на озеленении все же не крыш высоток, а террас, кровель парковочных строений, выступов над цокольными этажами. И лучше возводить дома, уже закладывая в проект озеленение террасы или кровли, чтобы все нагрузки были просчитаны», – акцентирует ученый.

Ландшафтный дизайнер Сергей Храменков провел экскурсию по крышам для корреспондента «Молота». Автор фото: Виктория Головко

Ландшафтный дизайнер Сергей Храменков провел экскурсию по крышам для корреспондента «Молота». Автор фото: Виктория Головко

Простимся с примитивностью?

Идея с озеленением крыш восхитительна! В жарком степном климате нужны системы кондиционирования. А продуманное озеленение кровель и могло бы стать методом кондиционирования воздуха на уровне девятых-десятых этажей, да прибавьте эстетику! Но пока эта задумка в Ростове детально не просчитана, а потребуются и финансовые затраты, и ботаническое творчество. Лет десять назад я мечтала обустроить на крыше нашей четырехэтажной хрущевки теплицу, чтобы кровля не так сильно разогревалась летом. Но строители идею отмели: «Это слишком тяжело для крыши и угрожает зданию усадкой». Наша кровля и так проседала, текла…

Подходит ли для таких новаций ростовский климат? Но смогли же в Израиле, где климатические условия куда сложнее, создать прекрасные Бахайские сады – на камнях, с минимумом воды! Эксперты давно констатируют примитивный подход к обустройству зеленых зон в Ростове, а воз и ныне там... А можно развивать и вертикальное озеленение, так как не везде есть место, где возможно сажать новые растения: реально создавать зеленые арки, тенистые переходы. Но прежде всего необходима целостная стратегия озеленения городской среды в Ростовской области, грамотные и интересные управленческие решения, связанные с этим».

Ирина Черкашина, директор ростовской региональной общественной организации «Экоправо», биогеохимик

Некстати

К сожалению, озеленение крыш появилось не везде, где его обещали.

«Когда мы покупали квартиру в доме класса «элит» на Береговой, 19/2, застройщик обещал райские кущи, в том числе на крыше дома, – рассказала «Молоту» ростовчанка Алла Борисова. – Рекламные буклеты зазывали покупателей яркими картинками, обещая, что совсем скоро крыша будет полноценным местом прогулок и отдыха. Бойкие менеджеры козыряли заманчивым дизайн-проектом крыши с террасами, деревьями, диванами и потрясающим видом на Дон, открывающимся с 14-го этажа. Однако ЖК был сдан в 2018 году, а крыша и по сей день являет собой унылую пустошь, где правят бал горы мусора, оставшиеся после строительства дома».

Кстати

Средоточием озелененных крыш в Ростове стала улица Суворова и территория рядом. Зеленые зоны есть на части кровли бизнес-центра «Лига наций», на крыше двухэтажного парковочного пространства, а также на кровле 10-этажного жилого дома бизнес-класса рядом с Ростовским медуниверситетом. Их создателем стал донской первопроходец в обустройстве садов на крыше, ландшафтный дизайнер Сергей Храменков.

Даже стоя на крыше бизнес-центра, в то, что полноценный зеленый уголок в Ростове реально обустроить на кровле, поначалу не верится. Но факты налицо: этому саду уже приблизительно 10 лет.

«Крыша должна быть изначально приспособлена для озеленения, его надо предусмотреть при проектировании, просчитав нагрузку», – убежден Сергей Храменков.

В скверике над бизнес-центром сегодня можно полюбоваться, к примеру, можжевельником и самшитом, эстетским деревцем кельрейтерия и даже несколькими тонкими березками, рябиной, боярышником, кизильником, барбарисом, пурпурной яблоней, массивом горных сосен, лавандой, карликовой калиной, эффектными почвопокровными розами. Растения подобраны так, что посмотреть есть на что в любое время года.

А на крыше жилой десятиэтажки у меня с непривычки захватывает дух от пейзажей, где к замысловатым ландшафтным композициям присоединяются игра облаков и предзакатное солнце. Ловлю себя на мысли, что не хочу отсюда уходить...