Выйти из бурелома: экологи считают, что степной Дон от пыли надо защищать лесом

Ростовская область, 27 октября 2020. DON24.RU. Этой осенью жители донского региона в полной мере почувствовали дыхание пустыни. Пыльные бури, сухой горячий ветер, засуха… В какой-то мере защитить от этих напастей могут лесополосы. Что с ними сейчас?

Немного леса в сухой степи

Лесополосы в Ростовской области, как, впрочем, и в других регионах страны, стали активно высаживать в 1948–1953-х годах. Тогда на Дону появились восемь больших лесозащитных полос. Была такая сталинская программа преобразования природы, в которой предусматривались и естественное восстановление деревьев, и уход за лесополосами. О том, что искусственные насаждения надо регулярно поддерживать – очищать от сухостоя, высаживать новые деревья, проводить мелиоративные мероприятия, – было написано немало научных работ. В 1990-х годах в ростовском Ботаническом саду даже проводили эксперимент: что будет с древесно-кустарниковыми массивами в условиях степного города, если за ними не ухаживать 20 лет? Вывод был такой – они становятся непроходимыми и сухими.

«Донской зональный институт сельского хозяйства, где я работала некоторое время в отделе степного лесоразведения, как раз занимался этими проблемами, – рассказывает директор общественной организации «Экоправо», кандидат географических наук Ирина Черкашина. – Лесополосам на Дону уделяли внимание до конца 1980-х годов. Посадки регулярно обновлялись, высаживалось очень много видов деревьев и кустарников, приспособленных к засушливому климату: тополя, клен полевой, клен татарский… Они давали хорошую тень и действительно защищали от ветров. По обочинам дорог живой изгородью стояли очень красивые и густые кусты скумпии, они и сейчас сохранились, но не в таком количестве. К восстановлению и уходу за лесополосами применялся научный подход, например были продувные и непродувные леса. Основные лесные полосы располагали поперек эрозионно опасных участков и преобладающих суховейных ветров. Расстояние между основными лесными полосами не должно было превышать более чем в 30 раз рабочую высоту взрослых деревьев, расстояние между вспомогательными полосами – до 2000 м. Непродувные леса сажали для удерживания снега и влаги в почве, продувные снижали скорость ветра, не давая разгуляться суховеям».

По мнению эксперта, леса в степной зоне очень важны для поддержания климатического баланса, так как они участвуют в круговороте воды и создании микроклимата. Однако брошенные на произвол судьбы лесопосадки сегодня стали источником болезней для деревьев и кустарников, а непроходимые заросли вдоль берегов рек и озер не позволяют удалять мусор, приносимый рекой или оставленный людьми в водоохранной зоне.

«Сейчас ситуация такова, что лесополосы гибнут, зарастают чем попало, много сухостоя, который, попадая в русло рек вместе с почвой, постепенно приводит к их обмелению. Акция «Чистые берега» в рамках всероссийской акции «Вода России» позволяет противодействовать замусориванию берегов и проводить очистку русел, в рамках которой проходит и очистка водных артерий, но это больше точечные мероприятия. Проблема гораздо сложнее – нужно восстанавливать разрушающуюся экосистему», – считает Ирина Черкашина.

Пропадает защита

О том, что в таком степном регионе, как Ростовская область, необходимы лесозащитные насаждения, говорит и профессор Донского государственного технического университета Елена Андреева. Как утверждает эксперт, лесополосы имеют ключевое значение для поддержания климатического баланса: они не только защищают от пыльных бурь, но и влияют на водный баланс всего донского региона.

«Корневая система задерживает влагу, не дает иссушаться верхнему слою почвы, который очень легко развеивается. Растения, в свою очередь, способствуют испарению влаги, которая собирается в облака, принося осадки, – пояснила Елена Андреева. – Обмеление Дона также является прямым следствием сокращения лесонасаждений. Дефицит влаги в итоге приводит к возникновению ландшафтных пожаров, в том числе в лесах. А после лесных пожаров, захватывающих огромные территории, площади лесов становятся еще меньше».

По словам Елены Андреевой, теперь от восьми основных лесополос, высаженных в начале 50-х годов прошлого века, остаются лишь голые участки: территории интенсивно запахиваются, прокладываются новые дороги и коммуникации. Во время реконструкции федеральной трассы Ростов – Таганрог уничтожили все лесопосадки, создававшие естественную водо- и снегозащиту.

Фото: из архива Ирины Черкашиной

«Из-за усиливающегося влияния человека на окружающую среду нарушается естественный круговорот, присущий степному ландшафту. Чтобы сохранить баланс, было принято решение высаживать на безлесных территориях зеленые насаждения. Есть научные рекомендации по поводу того, какой процент озеленения должен быть на придорожной территории или вблизи рек. Масштабная инвентаризация лесных полос проводилась в Ростовской области на рубеже 2006–2007 годов, и уже тогда прогнозировалось, что будет снижение лесопосадок, в том числе из-за того, что искусственные насаждения переходят в возрастную категорию. Были выработаны рекомендации, чтобы сохранить леса. Однако сейчас ситуация такова, что они гибнут», – комментирует профессор кафедры лесоводства и лесных мелиораций Новочеркасского инженерно-мелиоративного института Надежда Иванисова.

Деревья без статуса

Как считают эксперты, корневая проблема восстановления лесополос на Дону в том, что ими занимаются разные ведомства. Нет единого управления, которое позволило бы видеть картину в целом.

«Если раньше лесным хозяйством ведало управление лесами, которое решало задачи в комплексе, то в настоящий момент лесопосадки «разошлись» по разным структурам. Часть лесов принадлежит лесному фонду, часть – это земли сельхозназначения, еще одна часть – особо охраняемые природные территории. И нет ни одного ведомства, которое выполняло бы охранную функцию. Например, разрешение на вырубку деревьев выдает управление благоустройства, и дендрологи «заточены» именно на выдачу разрешений», – сетует Ирина Черкашина.

«Сейчас много лесополос вне юридического статуса. Дорога строится, собственник берет ее на баланс, а придорожная территория не передается, и таких примеров очень много. Такая же ситуация и с агроландшафтами. Бесхозные зеленые насаждения остаются без хозяина, а значит и без необходимых уходовых работ. За последние 20 лет число заброшенных лесополос увеличилось, они превращаются в буреломы», – констатирует Надежда Иванисова.

По словам эксперта, две волны пыльных бурь также негативно сказались на состоянии лесополос. Пыль занесла на листовые пластины вирусы, бактерии и вредителей, и возможна массовая вспышка бактериальных и вирусных болезней растений.

Зеленый пояс тоже не помешает

Еще год назад в Ростове заявили о создании лесопаркового зеленого пояса.

10 октября 2019 года Общественной палатой Ростовской области были проведены публичные слушания с участием представителей общественных организаций, и решение о создании защитной зоны было одобрено большинством участников. В декабре 2019 года донские парламентарии приняли соответствующее постановление. Была определена и площадь зеленых насаждений – 9500 га. Лесопарковые зеленые пояса – это территории, которые могут включать в себя леса, водные объекты или их части, природные ландшафты, территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему и выполняют средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

От лесополос зеленый пояс отличается тем, что призван выполнять больше рекреационную функцию.

«Лесополосы, произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения, не включены в состав лесопаркового зеленого пояса вокруг города Ростова-на-Дону по следующим причинам. Эти территории уже имеют особый статус, который определен в Федеральном законе «О мелиорации земель». Они являются государственными мелиоративными системами. Такие насаждения создаются с целью коренного улучшения земель посредством использования почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств защитных лесных насаждений путем их посадки по границам земель сельскохозяйственного назначения (пашни, сенокосы, овраги и т. д.). Таким образом, цель создания лесополос не отвечает целям создания лесопарковых зеленых поясов», – говорит первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Сергей Бодряков.

Представитель ведомства отметил, что подход к созданию лесопаркового зеленого пояса в Ростовской области имел свои особенности.

«С одной стороны, все понимают, что в силу природно-климатических особенностей Ростовская область – сельскохозяйственный регион, где количество свободных земель, у которых нет собственников или пользователей и где возможно (избегая конфликтов) создание лесопарковых зеленых поясов, крайне незначительное. С другой стороны, именно поэтому при создании лесопаркового зеленого пояса нам было важно включить предлагаемые территории в состав такого пояса вокруг Ростова-на-Дону и закрепить за ними особый правовой режим охраны и использования. Безусловно, вопросы создания насаждений в границах лесопаркового зеленого пояса будут решаться постепенно. Решающими факторами будут являться мнение общественности и научное обоснование, в том числе при наличии финансирования на проведение указанных работ», – подчеркнул Сергей Бодряков.

Сад, который живет на крыше: «Молот» оценил перспективы нестандартного озеленения Ростова

Ростов-на-Дону, 8 апреля 2025. DON24.RU. Подняться на крышу жилой многоэтажки или бизнес-центра, чтобы побродить или посидеть, любуясь декоративной черноплодной рябиной, мелкими ярко-алыми каплями-ягодками кизильника, карликовым живописным вязом, тоненькими березами...

Как ни удивительно, этот сценарий уже возможен в Ростове, где принцип «зеленой крыши» – кровли, частично или полностью засаженной растениями, претворили в жизнь в нескольких зданиях. При каких условиях такие кровли могли бы перестать быть диковинкой на Дону? «Молот» выслушал разные мнения.

Чернозем кровле не друг

С прошлого года в Южном федеральном университете (ЮФУ) стараются выявить оптимальные условия, которые пусть в перспективе, но помогли бы сделать нередкой экосистему зеленых крыш. Двигателем этой работы стал грант Российского научного фонда, выигранный коллективом Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы (Москва), но в орбите проекта и два других российских вуза, в частности ЮФУ.

Вовлекли в начинание специалистов кафедры ботаники Академии биологии и биотехнологии и научно-исследовательской лаборатории «Биогеохимия» ЮФУ, а также студентов. Что уже сделано? В Ботаническом саду ЮФУ построили специализированный стационар, слагаемыми которого стали модели участков «зеленой крыши» с различными по составу почвенными конструкциями.

«Наша цель фундаментальна: в частности, изучить стабильность таких почвенных конструкций, их углеродную нейтральность, да и вообще их способность обеспечивать нормальное функционирование растений на крышах сооружений», – поясняет «Молоту» завкафедрой ботаники ЮФУ, руководитель лаборатории «Биогеохимия», доктор биологических наук, профессор Сергей Горбов.

«Прописать» на кровле зеленые зоны – задача, как автор этих строк уяснила из разговора с Сергеем Горбовым, мягко говоря, не из легких. Ученые ЮФУ, во-первых, посмотрят, как проявляет себе универсальный почвенный субстрат, который одновременно тестируется в Москве и Екатеринбурге. А во-вторых, должны будут разработать региональный субстрат, который оптимален именно для донского климата.

«Поднять на кровлю чернозем не всегда представляется возможным, так как он тяжелый, а крыша должна испытывать минимальную нагрузку. Использовать же торф мы не можем, так как это пожароопасный материал. Поэтому мы долго мудрили, но в конце концов придумали определенный субстрат, который представляется оптимальным, это почвенно-компостная смесь, в которой до 10 компонентов в разных пропорциях», – поделился Сергей Горбов.

Причем окончательные точки над i еще не расставлены: сейчас тестируются различные характеристики этой смеси, а некоторые ее слагаемые – ноу-хау донских исследователей.

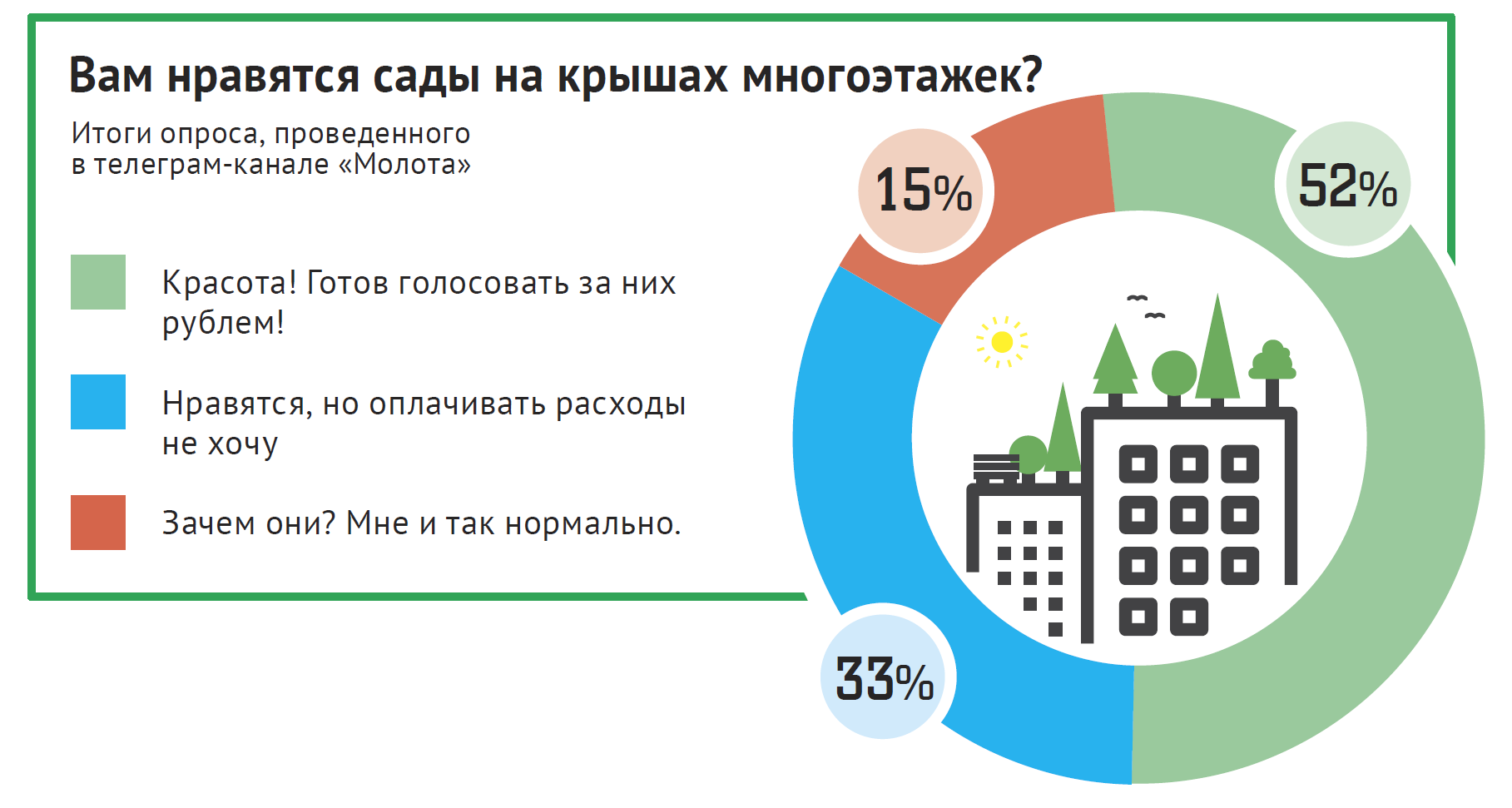

Инфографика Екатерины Гречко, «Молот»

Инфографика Екатерины Гречко, «Молот»

Тысячелистник в деле?

Совсем скоро в стационаре в Ботсаду начнется высадка растений, сейчас ученые определяются с тем, чему отдать предпочтение.

«В отношении того, что должно расти в региональном субстрате, у нас до сих пор кипят дискуссии. Мы уже отмели молочаи, еще рассматриваем отдельные виды тысячелистника. Точно высадим злаки и многолетники из других семейств. Но при этом одна из наших стержневых установок: мы не хотим, чтобы наше исследование было оторвано от реалий и осталось лишь чем-то на бумаге, – эмоционально говорит Сергей Горбов. – Поэтому отдаем предпочтение не экзотике, пусть и эффектной, а растениям, которые будет реально найти в питомниках на юге России в искомом количестве».

Наконец, озеленение крыш хорошо и тем, что поможет сделать микроклимат как в конкретных зданиях, так и в городах в целом комфортнее, увеличит площади, не запечатанные асфальтом и бетоном.

«Пока эти практики затратны и кажутся фантастикой, но технологии не стоят на месте. В перспективе можно будет добиваться затенения участков кровли теми или иными конструкциями. Но акцент, как мне кажется, нужно ставить на озеленении все же не крыш высоток, а террас, кровель парковочных строений, выступов над цокольными этажами. И лучше возводить дома, уже закладывая в проект озеленение террасы или кровли, чтобы все нагрузки были просчитаны», – акцентирует ученый.

Ландшафтный дизайнер Сергей Храменков провел экскурсию по крышам для корреспондента «Молота». Автор фото: Виктория Головко

Ландшафтный дизайнер Сергей Храменков провел экскурсию по крышам для корреспондента «Молота». Автор фото: Виктория Головко

Мнение

«Простимся с примитивностью?

Идея с озеленением крыш восхитительна! В жарком степном климате нужны системы кондиционирования. А продуманное озеленение кровель и могло бы стать методом кондиционирования воздуха на уровне девятых-десятых этажей, да прибавьте эстетику! Но пока эта задумка в Ростове детально не просчитана, а потребуются и финансовые затраты, и ботаническое творчество. Лет десять назад я мечтала обустроить на крыше нашей четырехэтажной хрущевки теплицу, чтобы кровля не так сильно разогревалась летом. Но строители идею отмели: «Это слишком тяжело для крыши и угрожает зданию усадкой». Наша кровля и так проседала, текла…

Подходит ли для таких новаций ростовский климат? Но смогли же в Израиле, где климатические условия куда сложнее, создать прекрасные Бахайские сады – на камнях, с минимумом воды! Эксперты давно констатируют примитивный подход к обустройству зеленых зон в Ростове, а воз и ныне там... А можно развивать и вертикальное озеленение, так как не везде есть место, где возможно сажать новые растения: реально создавать зеленые арки, тенистые переходы. Но прежде всего необходима целостная стратегия озеленения городской среды в Ростовской области, грамотные и интересные управленческие решения, связанные с этим».

Ирина Черкашина, директор ростовской региональной общественной организации «Экоправо», биогеохимик

Некстати

К сожалению, озеленение крыш появилось не везде, где его обещали.

«Когда мы покупали квартиру в доме класса «элит» на Береговой, 19/2, застройщик обещал райские кущи, в том числе на крыше дома, – рассказала «Молоту» ростовчанка Алла Борисова. – Рекламные буклеты зазывали покупателей яркими картинками, обещая, что совсем скоро крыша будет полноценным местом прогулок и отдыха. Бойкие менеджеры козыряли заманчивым дизайн-проектом крыши с террасами, деревьями, диванами и потрясающим видом на Дон, открывающимся с 14-го этажа. Однако ЖК был сдан в 2018 году, а крыша и по сей день являет собой унылую пустошь, где правят бал горы мусора, оставшиеся после строительства дома».

Кстати

Средоточием озелененных крыш в Ростове стала улица Суворова и территория рядом. Зеленые зоны есть на части кровли бизнес-центра «Лига наций», на крыше двухэтажного парковочного пространства, а также на кровле 10-этажного жилого дома бизнес-класса рядом с Ростовским медуниверситетом. Их создателем стал донской первопроходец в обустройстве садов на крыше, ландшафтный дизайнер Сергей Храменков.

Даже стоя на крыше бизнес-центра, в то, что полноценный зеленый уголок в Ростове реально обустроить на кровле, поначалу не верится. Но факты налицо: этому саду уже приблизительно 10 лет.

«Крыша должна быть изначально приспособлена для озеленения, его надо предусмотреть при проектировании, просчитав нагрузку», – убежден Сергей Храменков.

В скверике над бизнес-центром сегодня можно полюбоваться, к примеру, можжевельником и самшитом, эстетским деревцем кельрейтерия и даже несколькими тонкими березками, рябиной, боярышником, кизильником, барбарисом, пурпурной яблоней, массивом горных сосен, лавандой, карликовой калиной, эффектными почвопокровными розами. Растения подобраны так, что посмотреть есть на что в любое время года.

А на крыше жилой десятиэтажки у меня с непривычки захватывает дух от пейзажей, где к замысловатым ландшафтным композициям присоединяются игра облаков и предзакатное солнце. Ловлю себя на мысли, что не хочу отсюда уходить...

Ответить