Не меньшая провокация, чем «Преступление и наказание»: психологи Ростова прокомментировали «Джокера»

Ростов-на-Дону, 26 ноября 2019. DON24.RU. Вышедшая 3 октября голливудская картина «Джокер» – одна из немногих кинолент, которую ростовские кинотеатры прокатывают больше месяца, при средней продолжительности кинопроката в 10–14 дней. Фильм всколыхнул умы общественности, заставив людей спорить о том, что именно повлияло на главного героя и превратило Артура Флека, комика-неудачника с расстройством психики, в Джокера, безжалостного убийцу и бунтаря.

Несмотря на популярность картины, она понравилась не всем. Например, министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что выделять деньги на съемки чего-то подобного он бы не стал, и впоследствии сравнил главного героя фильма с доцентом СПбГУ, историком Олегом Соколовым, который убил и расчленил свою аспирантку.

«Так и хочется сказать: если вам нравится Джокер, почему вам не нравится Олег Соколов?» – спросил глава федерального Минкульта у журналиста, задавшего ему вопрос по поводу дела об убийстве.

Некоторые критики посчитали, что картина демонстрирует излишнюю жестокость, а также может спровоцировать людей на агрессию и общественно опасные действия. Корреспондент ИА «ДОН 24» поинтересовалась у ростовских психологов: так ли страшен «Джокер», как представляют себе некоторые.

«Все мои мысли – негативные»

Фото: кадр из фильма

Психотерапевт Европейского реестра Екатерина Трофимова видит в Артуре Флеке человека с так называемой травмой брошенности. По ее мнению, фильм демонстрирует то, что происходит с психикой человека, если он чувствует себя отвергнутым и ненужным.

«Темы, связанные с домашним насилием и его последствиями, актуальны как никогда в нашем обществе. При этом это табуированная тема в социуме. Поэтому такой резонанс! «Страшно, что фильм о психе», «это фильм ужасов» – такие комментарии я слышу от обычных людей, посмотревших фильм. Более того, каждый из нас «накопил» обид или обидел, и всем страшно встретиться с такой реакцией в себе или в других по отношению к себе. Не хочется этого видеть, знать, осознавать. При взгляде глазами психолога чувства и эмоции (но не поступки) Джокера вполне понятны. Именно это происходит с теми, кто пережил насилие в семье или отвержение. Именно поэтому так страшно сейчас тем, кто знает, что бить детей нельзя, но!.. А сколько таких людей, как вы думаете?! Статистики нет, но я почти не встречала человека, который бы хоть раз «по делу» не поднял руку на ребенка. Сколько разрушенных семей, разоренных гнезд, оставленных детей? Слова психологов кажутся пустым звуком. Люди приходят, платят за свои консультации и... не выполняют предписаний», – рассказывает Екатерина.

Она отмечает, что реакция, показанная в фильме, в реальности при схожих обстоятельствах встречается не всегда. Но, какими бы ни были сами действия, внутри человека всегда агрессия и боль, которые зачастую хоронятся где-то глубоко внутри. И пока они не выходят наружу, окружающие такого человека всерьез не воспринимают.

В похожую ситуацию угодил и главный герой фильма. Все вокруг потешаются над ним из-за его наивности и непохожести на других, а в него и его амбиции никто не верит. В первую очередь, это касается его матери, вместе с которой он живет и к которой привязан. Даже до того как в руки Артура попала информация о том, что он якобы приемный ребенок, а его мама позволяла своему сожителю издеваться над ним, отношения между ними сложно было назвать идеальными. Пенни не слышала собственного сына, не уделяла внимания тому, что происходит в его жизни, и была уверена в том, что без помощи богатого и могущественного покровителя он ничего не добьется.

Фото: кадр из фильма

«Почему-то всем кажется, что это понарошку. Что сейчас все пройдет само собой и изменится. «И ничего страшного, что снова я совершила ошибку в воспитании и нарушила данные обещания». Только жестокие убийства способны привлечь внимание общественности. Например, ситуация с «доцентом» (Олегом Соколовым) показывает, что проблема с защитой от домашнего насилия не решена, что нет ограничений в уставах вузов, которые бы регламентировали взаимоотношения преподавателя и студента (в отличие от других стран), что злоупотребление властью и силой рано или поздно приведет к насилию. Известное имя убийцы привлекло внимание общества и в то же время показало, что никто не обращал внимания на те «звоночки», которые делали жертвы этого или другого убийцы. На мой взгляд, лучше расшевелить равнодушное спящее общество фильмом, чем позволить гнойнику вскрыться в реальных преступлениях», – считает Екатерина Трофимова.

«Это я или весь мир сходит с ума?»

Фото: кадр из фильма

Специалист по психологии личности Никита Розман отмечает, что у главного героя «Джокера» налицо признаки подавленной агрессии. По его мнению, злобное альтер-эго Артура в клоунском гриме – это результат того, что в нем, говоря простыми словами, смешались сдерживаемый внутренний гнев, нереализованные амбиции и вбитая матерью в голову установка о том, что ее сын никогда не должен плакать.

«Сначала этот набор симптомов проявлялся как своеобразный нервный тик, из-за которого Артур мог засмеяться в любой стрессовой ситуации. Но в конце концов сработал во всех смыслах «триггер» (анг. – курок): протагонист, защищаясь, случайно выстрелил в человека. И, поняв, что он может дать отпор тем, кто вызывает у него гнев и стресс, кто не признает в нем человека и делает ему больно, он в дальнейшем из раза в раз прибегает к тому способу, который показался ему самым эффективным, – убивает своих обидчиков», – резюмирует Никита Розман.

Психолог призывает не оправдывать Артура – убийство есть убийство, и оно, на его взгляд, не заслуживает оправдания. Другой разговор, что даже медицинская система Готэма настолько прогнила, что человека, который не может держать себя в руках без сильнодействующих препаратов, спокойно выпускают на улицу, да еще и сокращают ему ежедневную дозу.

«Артур – это продукт до основания испорченной системы. В которой люди уподобляются животным, сосредоточившись не на жизни, а на выживании и устранении того, кто слабее. В которой всем друг на друга плевать. Даже врачам – казалось бы, представителям профессии, в которой равнодушие просто недопустимо, – нет никакого дела как до своих пациентов, так и до людей, которых они подвергают опасности, отпуская пациентов, подобных Артуру, в мир, – отмечает специалист. – В мире, где люди относятся друг к другу с пониманием, заботой и неравнодушием, Артур не представлял бы опасности и жил бы счастливо, даже при том наборе симптомов, который мы наблюдаем в начале фильма. Хотя стоит отметить, что в такой ситуации подобных расстройств у него, вероятно, и не было бы».

«Надень улыбку»

Фото: кадр из фильма

Семейный психолог Виктория Рогова видит в фильме ясно показанную проблему отцов и детей, представленную, может, не в самом привычном для кого-то виде. Проблемы Артура, на ее взгляд, уходят корнями в воспитание – его мать Пенни Флек на самом деле настоящий тиран. И взглянуть на ее тиранию можно с двух разных точек зрения.

«Например, мы можем предположить, что больничные документы, из которых Артур узнал о своем детстве, являются подделкой и наш герой – действительно сын своей матери и ее бывшего босса. В таком случае, она, как и многие матери в реальной жизни, принимает на себя роль наседки и подавляет самость сына чрезмерной опекой. При этом благом для Артура она считает то, что сама таковым видит, а не то, что он хотел бы на самом деле получить. Ей, по большому счету, все равно, чем он занимается, где работает и чего хочет. В фильме фигурирует письмо, которое она написала якобы отцу Артура. В нем Пенни отмечает, что «очень хорошо воспитала своего мальчика». Принимая во внимание этот факт и ее поведение, мы можем сделать вывод, что ей нет до него дела. Ей есть дело только до себя. Она пытается самоутвердиться как хорошая мать. Но я подчеркну: хорошая мать исключительно по ее собственным меркам. Она считает, что она хорошая мать, если ее сын не плачет и постоянно смеется. Поэтому она все время купирует все его негативные эмоции, требуя от него постоянной радости. Его больной, неадекватный смех воспринимается ею как признак счастья и хорошего настроения. Она столько раз за весь фильм повторяет слова: «Он был счастливым мальчиком, он никогда не плакал»! То есть она сама убеждает себя в том, что если он смеется, значит, он счастлив. И никак иначе. А если он счастлив, то она хорошая мать. И ради того, чтобы лишний раз убедить себя в этом, она и ломает собственного ребенка. Только сам Артур в конце концов признается, что ни дня в своей жизни он не был счастлив», – замечает Виктория.

В то же время она считает, что документы могли быть и настоящими. И в таком случае ситуация выглядит несколько иначе.

«Если же документы настоящие и Артур – действительно приемный сын Пенни, над которым в детстве издевался отчим, то поведение матери выглядит так, будто она испытывает чувство вины и пытается от этого чувства избавиться. Это не столько желание матери дать своему ребенку что-то хорошее, сколько стремление убедить себя саму, что она предпринимает попытки реабилитироваться перед ним. Извиниться за то, чего он натерпелся в детстве, хоть он об этом и не помнит. Она пытается простить саму себя», – заключает психолог.

В обоих случаях, по мнению Виктории, Артур Флек – это дитя, задушенное опекой, но лишенное любви, уважения и сочувствия. Это его и сломало.

«Я думал, что моя жизнь – трагедия. Но теперь я понял, что это комедия»

Фото: кадр из фильма

Все опрошенные психологи сходятся во мнении, что у нормальных людей «Джокер» не должен вызывать желания пойти по его стопам, хоть ему и не откажешь в харизме. Он должен побуждать людей заботиться друг о друге.

«Фильм будто говорит, что мы должны сопереживать Артуру и бояться Джокера. В этом суть. Если бы люди не были такими эгоистичными и жестокими, Джокер никогда не появился бы на свет», – считает Никита Розман.

Екатерина Трофимова отмечает, что в интересах общества – создать для всех людей позитивные условия. Даже для тех, кто изначально в более слабой позиции, чем большинство: бездомные, психически нездоровые, инвалиды, дети-отказники.

«Нам некуда бежать с этой планеты, и только любовь и забота о ближних способны изменить этот мир», – подчеркивает Екатерина.

Виктория Рогова же видит в картине также призыв говорить друг с другом, не оставаться равнодушными. Особенно в тех вопросах, которые касаются взаимоотношений детей и родителей:

«Между нами зачастую огромная пропасть. Где еще в нашем жестоком мире мы можем найти тепло и поддержку, если не в отчем доме? Чтобы так и оставалось, между родителями и детьми должны выстраиваться здоровые и доверительные отношения, в которых никто не боится быть униженным, осмеянным или даже в чем-то обвиненным. Но, понятное дело, поводов к этому тоже нужно стараться не давать».

Говоря о том, какой этот фильм может производить эффект, Екатерина Трофимова также замечает, что не стала бы показывать его подросткам. Но, поскольку его легко можно посмотреть в интернете, с ними такие картины нужно обсуждать.

«Хорошо было бы вместе с ними обсудить его в семье или в школе с психологом. Опять-таки, подтолкнуть к насилию может все что угодно, если человек готов и ждет знака или если прогрессирует психическое заболевание. Чем, например, менее провокативно «Преступление и наказание», которое проходят в школе, или «Анна Каренина»? Психически здорового человека фильм настраивает на любовь и поддержку слабых и неимущих, на заботу о больных и брошенных. Ведь даже самое верное на свете существо — собака, будучи доведенной до отчаяния зверским отношением, способна напасть и причинить вред».

Человеческое любопытство вкупе с громкой наградой (фильм был удостоен «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале еще до того, как вышел в большой прокат) и положительными отзывами критиков принесло создателям картины большой успех – при бюджете в $55 млн «Джокер» собрал в кинотеатрах более $1 млрд. Он стал первым фильмом с рейтингом R, показавшим такой результат. В подобной ситуации ничего удивительного нет в том, что режиссер Тодд Филлипс задумался о съемках продолжения. Остается наблюдать, что произойдет с Джокером дальше.

Нецензурная брань, коррупция и кража холодильника, или адвокатские истории Владимира Лившица

Ростовская область, 4 февраля 2026, DON24.RU. В Донской государственной публичной библиотеке в Ростове-на-Дону прошла встреча с известным адвокатом Владимиром Лившицем. Он представил свою книгу «Защита Лившица» – сборник рассказов, написанных в разное время и основанных на реальных делах из его практики. Истории оказались настолько популярны среди юристов, что их цитировали в реальных судебных процессах другие адвокаты и даже прокуроры.

Владимир Лившиц и главный редактор ИА «ДОН 24» Виктор Серпионов

Фото: Елизавета Ростовская

На обороте книги есть предупреждение о наличии нецензурной лексики. Это сделано не случайно: во-первых, так требует закон, а во-вторых, это своеобразный маркетинговый ход.

«Хочу сказать, что брани как таковой здесь нет. То есть никто не ругается, но замечательные слова, которые существуют в русском языке и которые я стесняюсь устно произносить просто потому, что они эстетически звучат не очень хорошо на сцене, а на письме – самое то!» – рассказывает автор книги.

Каждый интеллигент в душе писатель

Владимир Львович признается, что никогда не стремился к писательству и даже сейчас не может назвать себя писателем. Однако он считает, что любой интеллигентный человек в какой-то степени писатель, поскольку способен излагать свои мысли письменно.

Даже простое желание закурить можно выразить так, что оно превратится в литературу: «Эх, закурить бы, подумал шофер, подъезжая к бензоколонке…Покойному было двадцать пять лет». Вот вам и литературное произведение с социально значимым, острым и драматическим сюжетом.

«Что уж говорить об адвокате, который всегда находится в центре какой-нибудь драматической истории и вынужден об этом писать», – отметил Владимир Лившиц.

А можно и так: берешь анекдот, пересказываешь, приукрашиваешь, добавляешь соответствующую сюжету лексику, записываешь, редактируешь – и вот тебе шедевр!

«Просто, как валенки», – отметил Владимир Львович.

Не только пишет, но еще и рисует

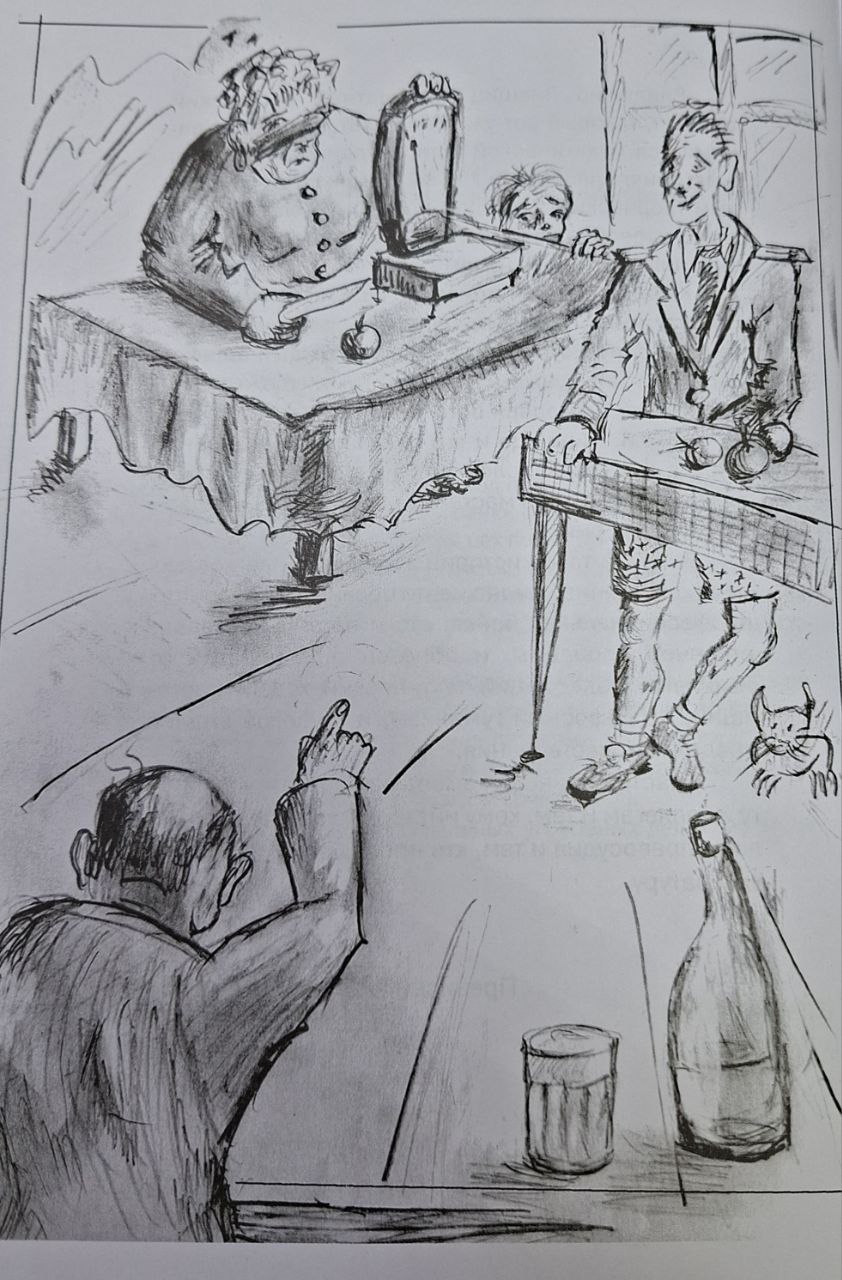

Оказалось, Владимир Лившиц причастен не только к тексту своей книги, но и к ее оформлению. Небольшая иллюстрация на четвертой странице тоже создана им.

Перед публикацией выяснилось, что в книге осталась одна пустая страница, что стало проблемой для издательства, поскольку в печатном листе восемь страниц, а их общее количество в книге должно быть кратно восьми или 16. Тогда Владимир Львович, со свойственной ему находчивостью, предложил добавить страницу с его собственным рисунком. Получив добро, он отправился в ближайшее кафе, где попросил ручку с карандашом, и вскоре на свет появилась замечательная иллюстрация.

Автор рисунка: Владимир Лившиц

Фото: Елизавета Ростовская

На рисунке изображена женщина с чуть сползшей повязкой на глазах. В одной руке она держит меч правосудия (больше похожий на нож), а другой придерживает механические весы. Это авторская интерпретация образа Фемиды. Рядом с ней стоит молодой прокурор – его юность выдает то, что вместо брюк на нем пока только нижнее белье.

По словам автора рисунка, эти двое «пытаются добыть истину», которая стоит тут же в зале. На столе перед ними лежат яблоки, они же доказательства по делу, которые герои пытаются поделить. Однако им мешает третий персонаж, грозно указующий в их сторону пальцем. Вероятно, так Лившиц изобразил адвоката.

«Заметьте, он ближе всех находится к истине», – подмечает Владимир Львович.

Также под столом, рядом с прокурором, сидит кот. Однако, в отличие от работ Босха, здесь этот зверек не несет дьявольского символизма. Как пояснил художник, кот появился лишь для того, чтобы заполнить пустое пространство рисунка.

Когда рассказы участвуют в судебных процессах

Рассказы Владимира Лившица не только увлекательны, но иногда находят неожиданное применение. Некоторые адвокаты используют их в судебной практике.

Например, в рассказе «Немного джаза» вор выносит из квартиры через пролом в потолке, сделанный сантехниками, телевизор и холодильник «Зил», вес которого примерно 110–120 кг.

« Я усомнился в том, что через отверстие диаметром 30 см при пятиметровых потолках можно вытащить холодильник «Зил». К счастью, тогда были народные заседатели, которые сказали: «Да, вообще нельзя». В итоге подсудимого оправдали», – рассказал Владимир Лившиц.

Позже в Таганроге знакомый гособвинитель поделился с Лившицем забавным случаем. Один адвокат, защищая клиента, в похожем деле о краже холодильника через пролом в стене сослался на рассказ «Немного джаза» как на судебный прецедент, на что судья ему сказала: «Лившица из себя не стройте». Это не единственный пример, когда творчество писателя становилось частью судебного разбирательства.

Неожиданная реклама от прокурора

На одном из судебных заседаний адвокат Владимир Лившиц готовился к ответному слову, конспектируя важные моменты из речи прокурора. Внезапно он с удивлением понял: прокурор дословно зачитывает текст из его собственного рассказа. А звучал он так:

«Некоторые циники от юриспруденции утверждают, что гражданские дела выигрывает тот, кто лучше соврет. Я категорически не согласен! Такие утверждения создают ложное представление о судопроизводстве и дезориентируют граждан, желающих отстаивать в суде свои права и законные интересы. Любому практикующему адвокату известно, что хорошо соврать – это лишь первая половина пути к успеху. Вторая половина – сделать так, чтобы этому поверили. И если первая половина относится к области науки, то вторая – это уже искусство. Что касается науки, то здесь все просто: в одну руку берешь норму права (в качестве общего правила), в другую – рассказ клиента (в качестве частного случая) и нахлобучиваешь одно на другое. Если не получается, то добавляешь нужные детали или убираешь ненужные. Это называется построение силлогизма и относится к формальной логике, которую проходят на первом курсе университета. С искусством посложнее. Тут главное – не перепутать, что и в какую руку положить. Я имею в виду, конечно, доказательства и их использование в ходе рассмотрения дела в суде».

После этого обвинитель указал на автора этих строк, то есть на Владимира Лившица и заявил: «И как можно после таких слов верить этому человеку?»

Владимир Львович поблагодарил прокурора за невольную рекламу и объяснил, что цитата вырвана из иронического контекста. Это был рассказ «Кобелиная песня», повествующий о том, как стаффордширский бультерьер съел пекинеса, и ирония заключалась в том, что реальный процесс больше напоминал «Ледовое побоище», где результат определялся не фактами, а административным ресурсом сторон. При таких обстоятельствах было уже неважно, кто кого съел – важно лишь, у кого «хвост длиннее».

Взгляд на коррупцию

«Коррупция в России всегда была и будет предметом глубокой озабоченности. Озабоченность проявляют все: министерства и ведомства, управления и департаменты, отделы и службы, должностные лица и граждане. Равнодушных тут нет», – с этих строк начинается рассказ «Принц и Нимфа».

Юг нашей необъятной, и особенно Ростовская область, в общественном мнении часто считается регионом с высоким уровнем коррупции. На вопрос о том, какова отличительная особенность коррупционных схем на Дону, Владимир Лившиц ответил, что они ничем принципиально не отличаются от аналогичных на Кубани или на Неве.

«Нынешняя кампания по борьбе с коррупцией, так же как все предыдущие и все последующие, может привести к системным изменениям, а может и не привести», – подытожил адвокат.